○豊根村職員勤務評定実施規程

平成13年3月16日

訓令第2号

豊根村職員勤務評定実施規程(昭和46年訓令第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 豊根村職員(以下「職員」という。)の勤務評定は、豊根村勤務評定実施規則(昭和41年豊根村規則第1号。以下「規則」という。)及びこの規程の定めるところにより実施するものとする。

(定期評定)

第2条 定期評定は、毎年10月1日に行う。

2 規則第8条の事由に該当して前項の期日に公正な評定を行うことができないと認められる職員については村長が公正な評定を行うことができると認めるときに定期評定を行う。

(特別評定)

第3条 特別評定は、次の各号により行うものとする。

(1) 条件付任用期間中の職員が、当該期間開始の日から5か月を経過した場合

(2) 村長が特に勤務評定を必要と認める場合そのつど

(評定者、被評定者)

第4条 勤務評定における評定者、被評定者は、別表第1のとおりとする。

2 評定者は、規程等を十分理解し、客観的かつ公正に評定しなければならない。

(評定方法)

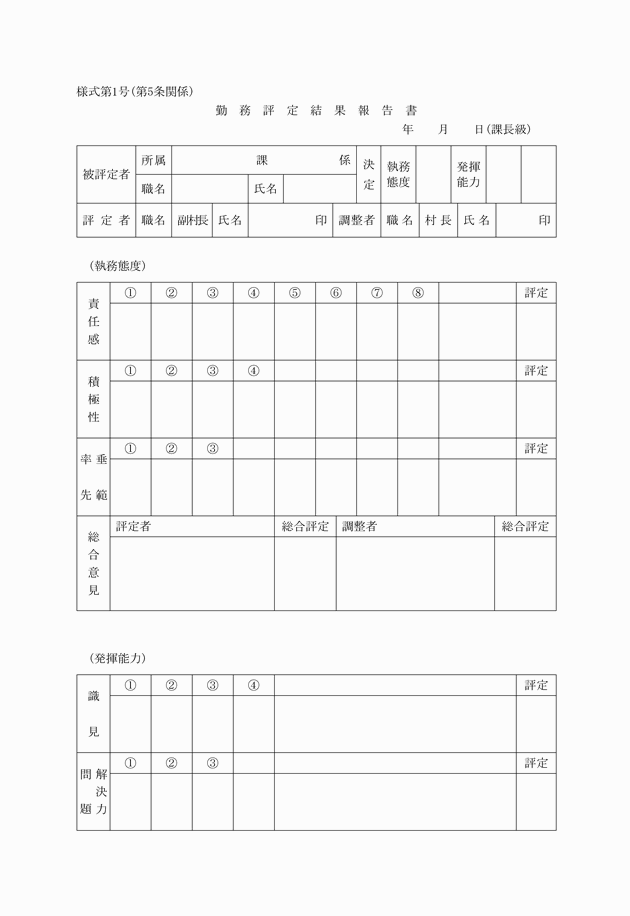

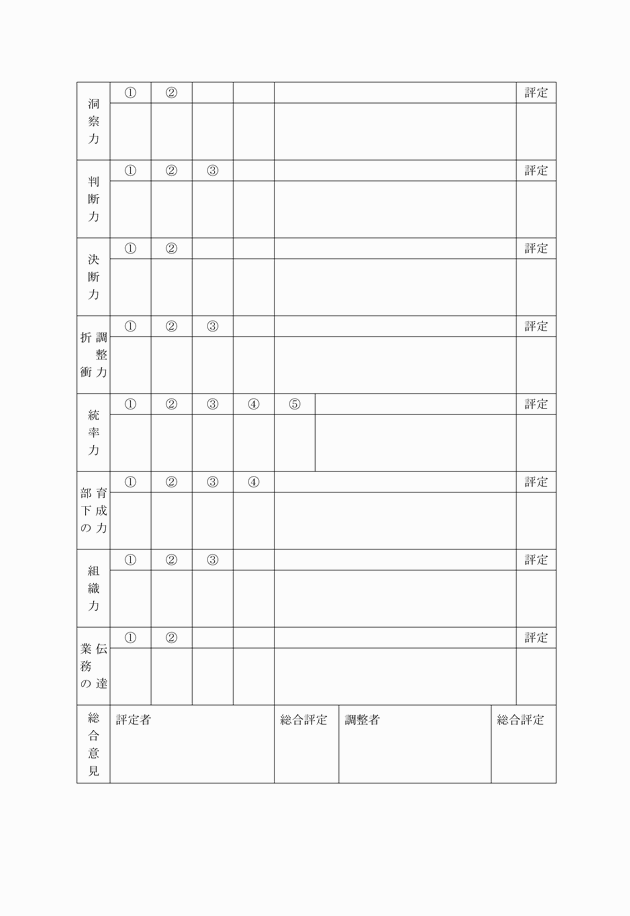

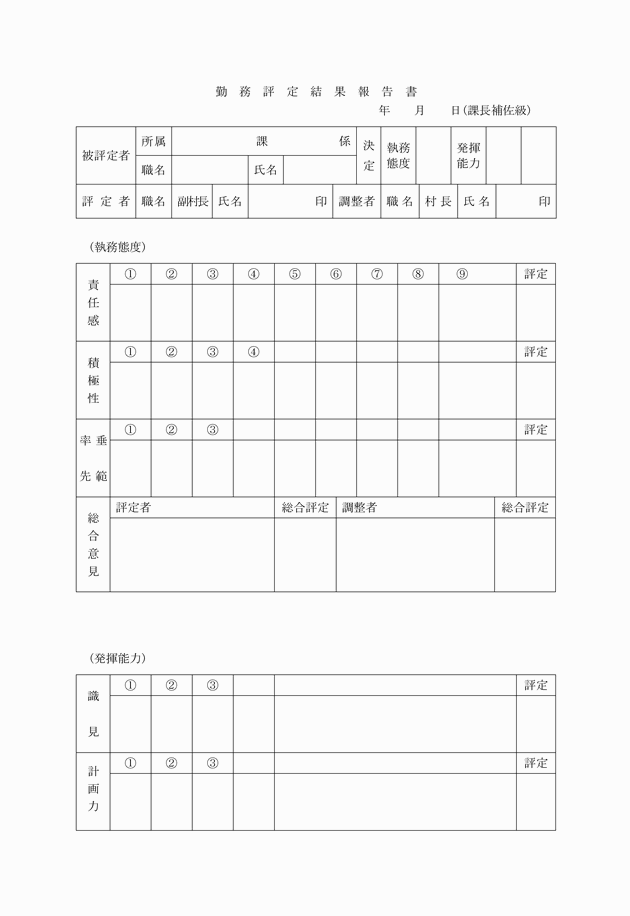

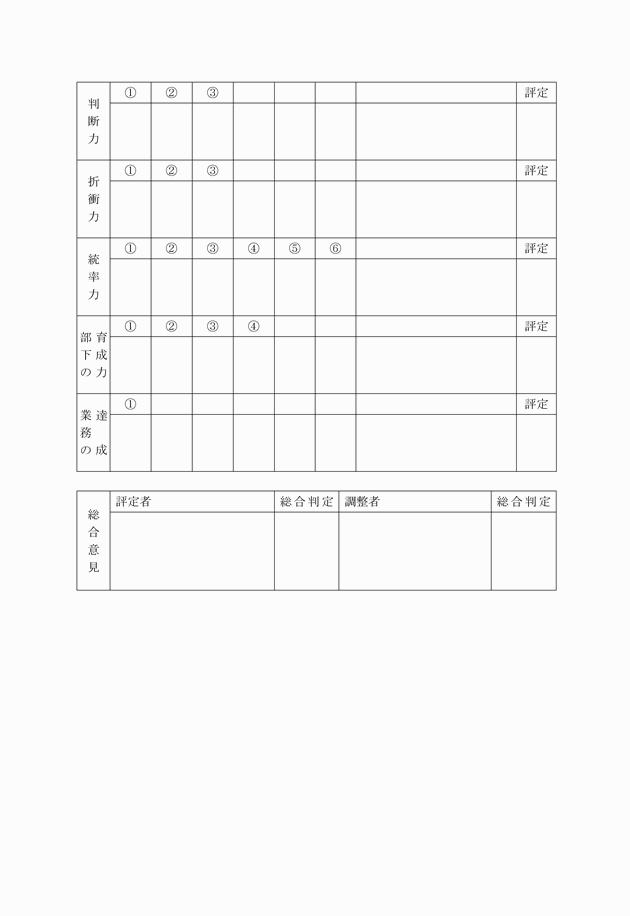

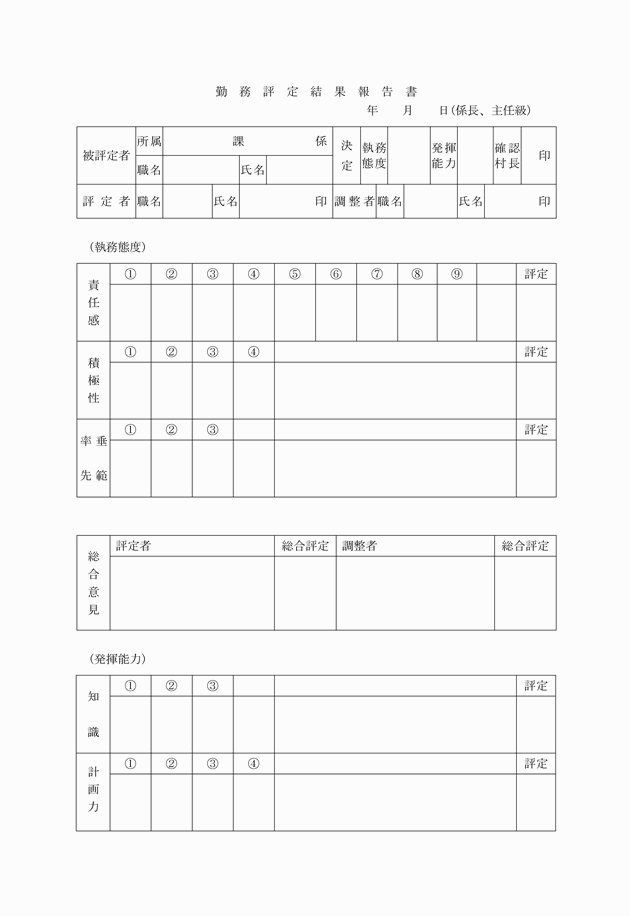

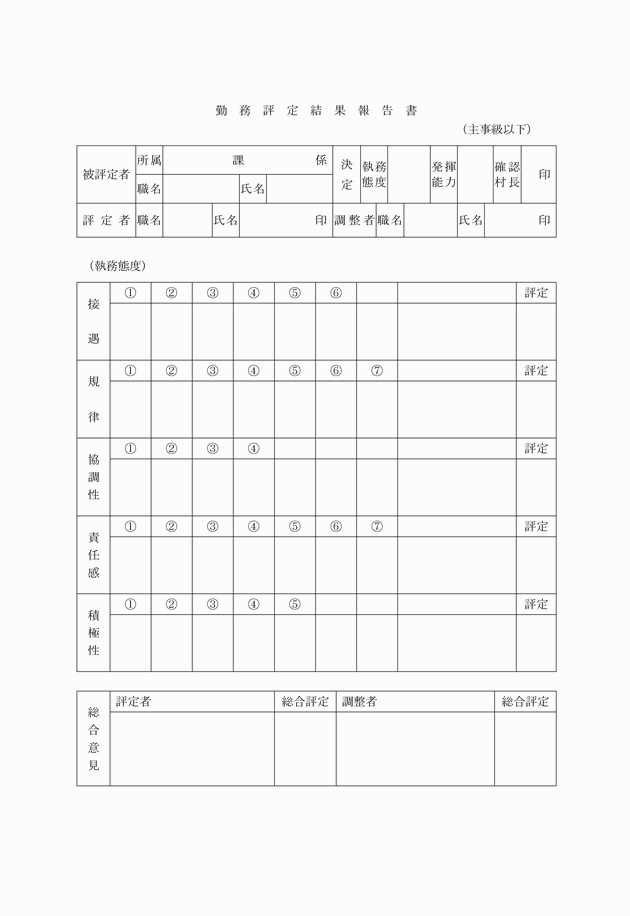

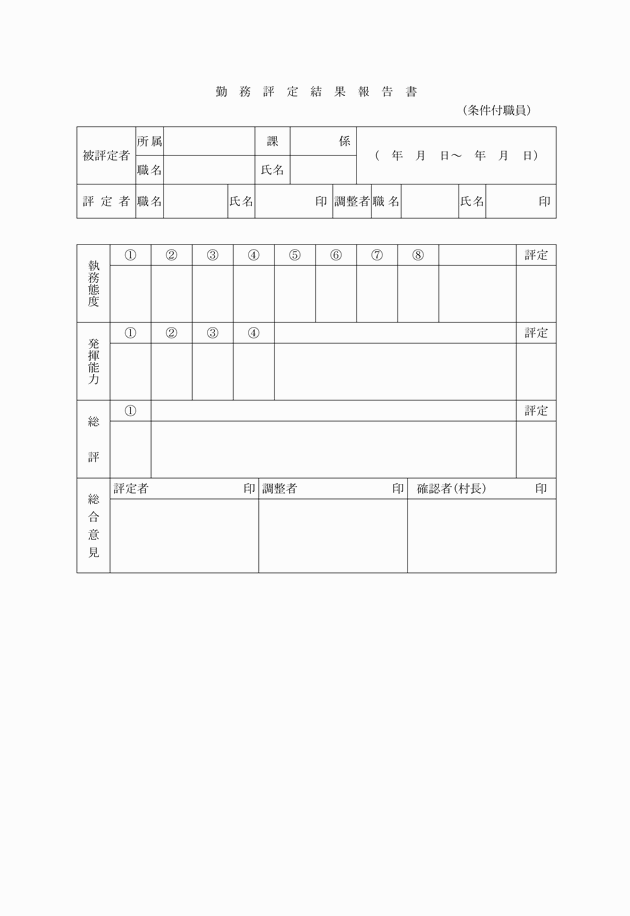

第5条 職員の勤務成績の評定は、勤務評定要素(別表第2)に基づき豊根村職員勤務評定報告書、豊根村職員条件付勤務評定報告書(以下「報告書」という。)を用いて別記豊根村職員勤務評定実施要領により行う。

2 報告書の様式は様式第1号のとおりとする。

3 職員に別記規程、豊根村職員自己評価申告書を提出させ、勤務成績に加えて報告しなければならない。

(人材育成計画)

第6条 村長は、指導が必要と思われる職員の態度及び能力について計画的かつ継続的に指導育成するため、職員の人材育成計画(以下「計画」という。)を定めるものとする。

2 計画は、第11条により作成した人材育成計画表(以下「計画表」という。)に基づきこれを行う。

3 計画表は様式第2号のとおりとする。

(人材育成に当たる者の責務)

第7条 人材育成に当たる者(以下「育成者」という。)は、規程等を十分理解し、職員の職務について把握するとともに職員の態度及び能力について、計画表により指導育成しなければならない。

(人材育成を受ける者の責務)

第8条 人材育成を受ける者(以下「被育成者」という。)は、規程等を十分理解し、計画表に従いその態度及び能力の向上に努めなければならない。

(育成者及び被育成者)

第9条 育成者及び被育成者は、別表第3のとおりとする。

(計画の期間)

第10条 計画の期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

(計画表の作成)

第11条 育成者は、勤務評定要素等に基づき計画表を作成しなければならない。

(計画表の決裁)

第12条 育成者は、前条の規定により計画表を作成したときは、速やかに上司の決裁を受けなければならない。

(実施状況の把握)

第13条 育成者は、計画期間の終了後、その計画表に係る実施状況について把握しておかなければならない。

(報告書の効力)

第14条 報告書は、当該評定期間中の職員の勤務成績を示すものとする。

(1) 新たに報告書が作成された場合

(2) 職員が職務の複雑と責任の度が異なる他の職に任命されその日から5か月を経過した場合

(報告書の保管)

第15条 報告書は、作成後2年間保管しなければならない。

2 前項の報告書に関する文書の保管責任者は、副村長とし、その他の文書にあっては、評定者において責任をもって保管するものとする。

(併任の場合の評定)

第16条 職員が併任されている場合には、実施権者はその職員の併任にかかる職務については勤務評定を行わないことができる。

附則

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

評定者 | 被評定者 |

副村長 | 課長、室長、所長及び園長(以下「課長級」という。)の職員 |

課長級の職員 | 課長補佐級以下の職員 |

教育長 | 教育委員会出向の職員 |

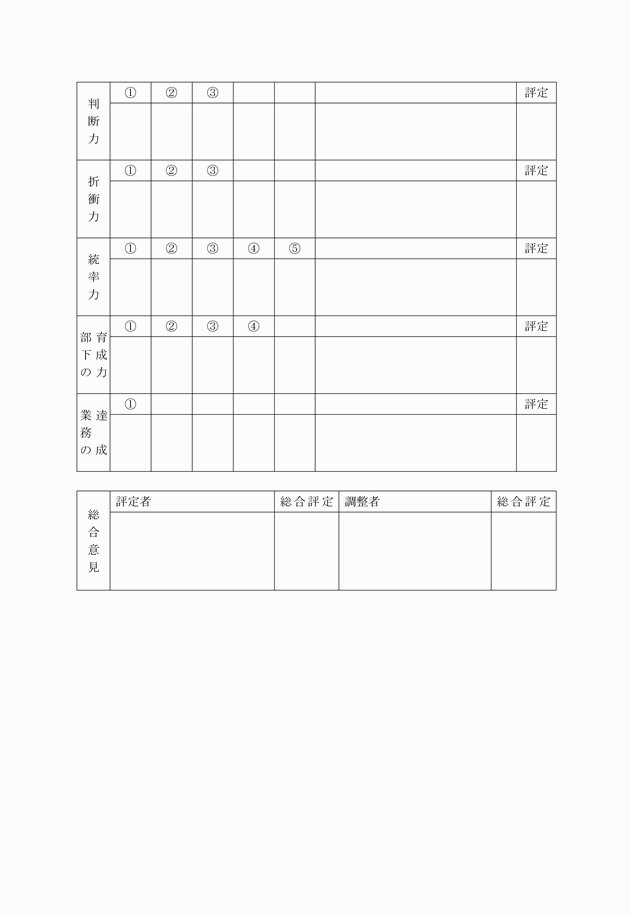

別表第2 勤務評定要素(第5条関係)

課長級の職員

区分 | 要素 | 定義 |

執務態度 | 責任感 | 管理監督者として自己の職責を認識し、確実に自己の業務を達成しようとする熱意ある態度をいう。 |

積極性 | 担当業務について自ら進んであたり、現状に満足することなく自発的に業務の能率向上を図る態度をいう。 | |

率先垂範 | 常に部下の先頭に立って業務の推進、改善等を行い、周囲に良い環境を与えようとする態度をいう。 | |

発揮能力 | 識見 | 詳細な知識及び豊富な業務経験を有し、社会的相当性と良識を持って、筋道の通ったものの見方及び考え方ができ、関係職員等から信頼されて業務を推進できる能力をいう。 |

問題解決力 | 業務上の問題点に関し必要な情報を集め、真の原因をつきとめ、いくつかの解決策を考えて、その中から最良のものを選択し、業務に支障をきたさないように解決する能力をいう。 | |

洞察力 | 不確定要因が多くある問題について現象的問題の把握だけでなく、将来の状況変化を予測し、全般的立場から問題の本質を見抜いていく能力をいう。 | |

判断力 | 業務の遂行に当たって諸条件を考慮して、その処理に最も適した方法及び結論を導き出す能力をいう。 | |

決断力 | 複雑な条件が複合している困難な問題の解決策及び突発的事態の対応策について村全体の立場に立って決定していく能力をいう。 | |

折衝調整力 | 特定の意図を持って相手と話し合い、村の意図を現実できるように相手を説得し、納得させるとともに他の課等との業務調整等を行い、担当業務を円滑に行うことができる能力をいう。 | |

統率力 | 目的達成のために部下全員を掌握し、そのチームワークを強化して、自己の担当する業務を効果的に遂行することができる能力をいう。 | |

部下の育成力 | 部下を意欲づけながらその特性を把握し、計画的に指導することによりその能力を向上させることができる能力をいう。 | |

組織力 | 部下を掌握し、課の組織の長所及び短所を認識して、それに見合った指導及び改善を行うとともに、部下において自由で意欲的かつ協力的な環境づくりを行い、部下を目標達成に向かって意欲づけ協力させることにより課の組織力を発揮することができる能力をいう。 | |

業務の達成 | 村の政策に基づき課の方針として決定された事項及び課の業務として定められた事項についての達成の度合いをいう。 |

課長補佐、主幹級の職員

区分 | 要素 | 定義 |

執務態度 | 責任感 | 組織の一員として自己の職責を認識し、誠実に自己の業務を達成しようとする熱意ある態度をいう。 |

積極性 | 担当業務について自ら進んで当たり、現状に満足することなく自発的に業務の能率向上を図る態度をいう。 | |

率先垂範 | 常に部下の先頭に立って業務の推進、改善等を行い、周囲に良い影響を与えようとする態度をいう。 | |

発揮能力 | 知識 | 担当業務を遂行するために必要な幅広い知識、実務知識及び専門知識をいう。 |

計画力 | 目的を達成するために必要な情報の収集、分析及び検討を行い、その結果を総合して一連の手段及び方法を考え出し、それらを組織化する能力をいう。 | |

判断力 | 担当業務について自己の役割を正しく理解し、その処理に当たって最良の方法及び適正な結論を導き出すことができる能力をいう。 | |

折衝力 | 特定の意図をもって相手と話し合い、その意図を実現できるように相手を説得し、納得させる能力をいう。 | |

統率力 | 目標達成のために部下全員を掌握し、そのチームワークを強化して自己の担当する業務を効果的に遂行することができる能力をいう。 | |

部下の育成力 | 部下を意欲づけながらその特性を把握し、計画的に指導することにより、その能力を向上させることのできる能力をいう。 | |

業務の達成 | 課の方針として決定された事項及び業務として定められた事項についての達成の度合いをいう。 |

係長、主任級の職員

区分 | 要素 | 定義 |

執務態度 | 責任感 | 組織の一員として自己の職責を認識し、誠実に自己の業務を達成しようとする熱意ある態度をいう。 |

積極性 | 担当業務について自ら進んで当たり、現状に満足することなく自発的に業務の能率向上を図る態度をいう。 | |

率先垂範 | 常に部下の先頭に立って業務の推進、改善等を行い、周囲に良い影響を与えようとする態度をいう。 | |

発揮能力 | 知識 | 担当業務を遂行するために必要な幅広い知識、実務知識及び専門知識をいう。 |

計画力 | 目的を達成するために必要な情報の収集、分析及び検討を行い、その結果を総合して一連の手段及び方法を考え出し、それらを組織化する能力をいう。 | |

判断力 | 担当業務について自己の役割を正しく理解し、その処理に当たって最良の方法及び適正な結論を導き出すことができる能力をいう。 | |

折衝力 | 特定の意図をもって相手と話し合い、その意図を実現できるように相手を説得し、納得させる能力をいう。 | |

統率力 | 目標達成のために部下全員を掌握し、そのチームワークを強化して自己の担当する業務を効果的に遂行することができる能力をいう。 | |

部下の育成力 | 部下を意欲づけながらその特性を把握し、計画的に指導することにより、その能力を向上させることのできる能力をいう。 | |

業務の達成 | 課の方針として決定された事項及び業務として定められた事項についての達成の度合いをいう。 |

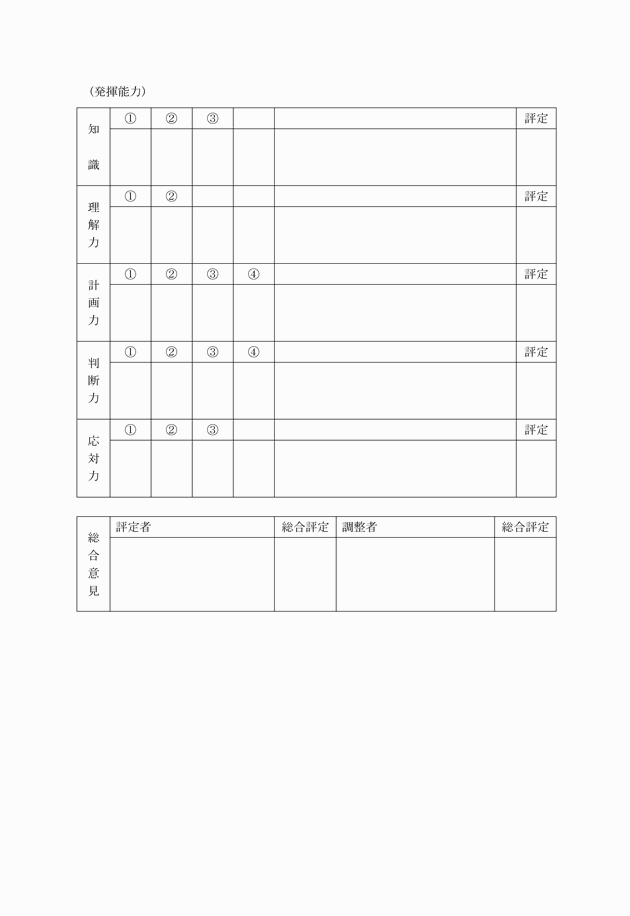

主事級以下の職員

区分 | 要素 | 定義 |

執務態度 | 接遇 | 相手を正しく理解して、不快な印象を与えないように誠意を持って接する態度をいう。 |

規律 | 上司の命令及び指示並びに諸規程に従い、職場の秩序の維持向上に努める態度をいう。 | |

協調性 | 組織の一員として自己の役割を理解し、上司、同僚、後輩その他の関係職員と協力して、業務の円滑な遂行に努めるとともに、強調的な職場を保とうとする態度をいう。 | |

責任感 | 組織の一員として自己の職責を認識し、誠実に自己の業務を達成しようとする態度をいう。 | |

積極性 | 担当業務について自ら進んであたり、現状に満足することなく自発的に業務の能率向上を図る態度をいう。 | |

発揮能力 | 知識 | 担当業務を遂行するために必要な一般知識、実務知識及び専門知識をいう。 |

理解力 | 上司の命令及び指示並びに担当業務の根拠となる諸規程を正しく理解できる能力をいう。 | |

計画力 | 職務の遂行に当たっては、目的に応じて具体的に実現性のある方法を段取り良く計画する能力をいう。 | |

判断力 | 担当業務について自己の役割を正しく理解し、その処理に当たって最良の方法や適切な結論を導き出すことができる能力をいう。 | |

応対力 | 業務上必要な内外の関係者と接触し、相手に説明及び説得を行うことができる能力をいう。 |

別表第3(第9条関係)

育成者 | 被育成者 |

副村長 | 課長級の職員 |

課長級の職員 | 課長補佐級以下の職員 |

教育長 | 教育委員会出向の職員 |

様式第2号 略