○豊根村保育の実施に関する規則

昭和63年8月27日

規則第11号

(趣旨)

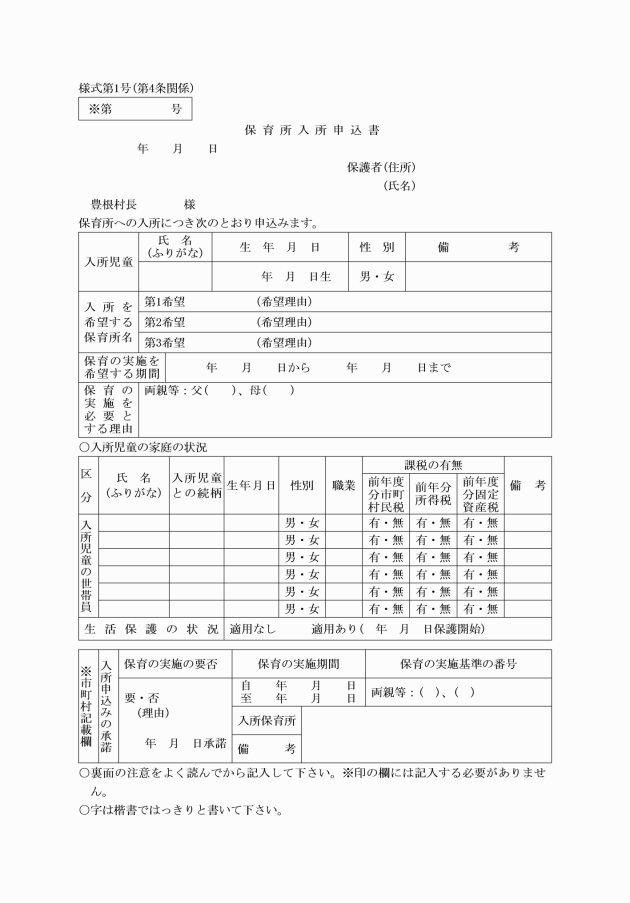

第1条 この規則は、豊根村保育の実施に関する条例(昭和62年豊根村条例第8号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、保育所の入所等に関し必要な事項を定めるものとする。

(措置条件)

第2条 保育所への入所基準は、別表第1の豊根村保育実施運用基準によるものとする。

第3条 前条の規定にかかわらず、保育を実施される児童が定員に達しない場合には、その範囲内において入所させることができる。

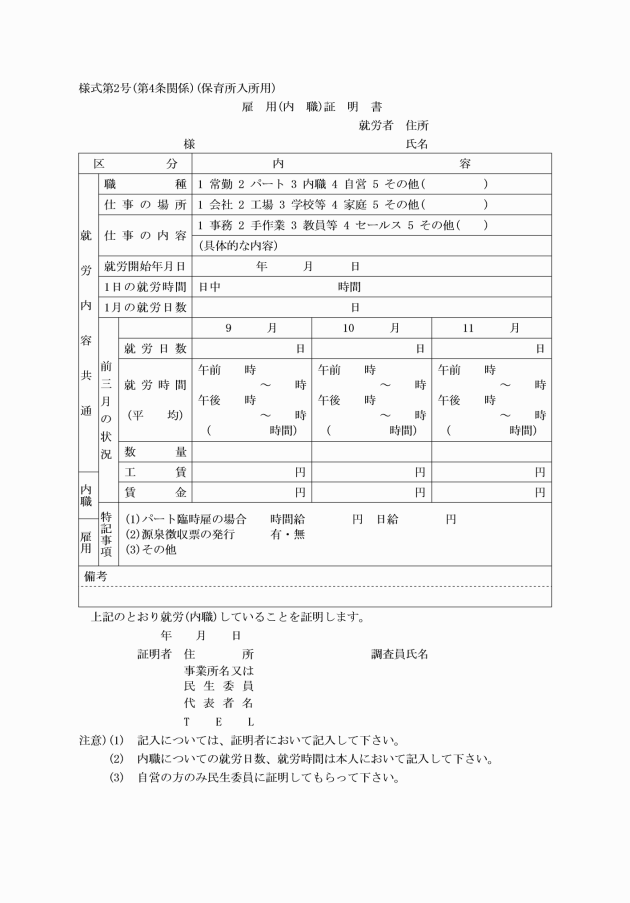

(1) 雇用(内職)証明書 (様式第2号)

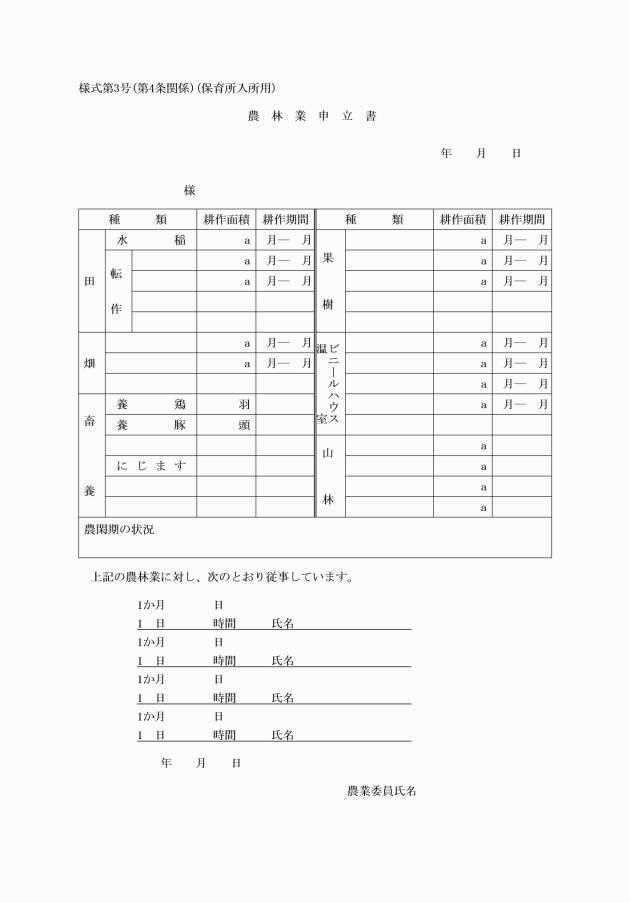

(2) 農林業申立書 (様式第3号)

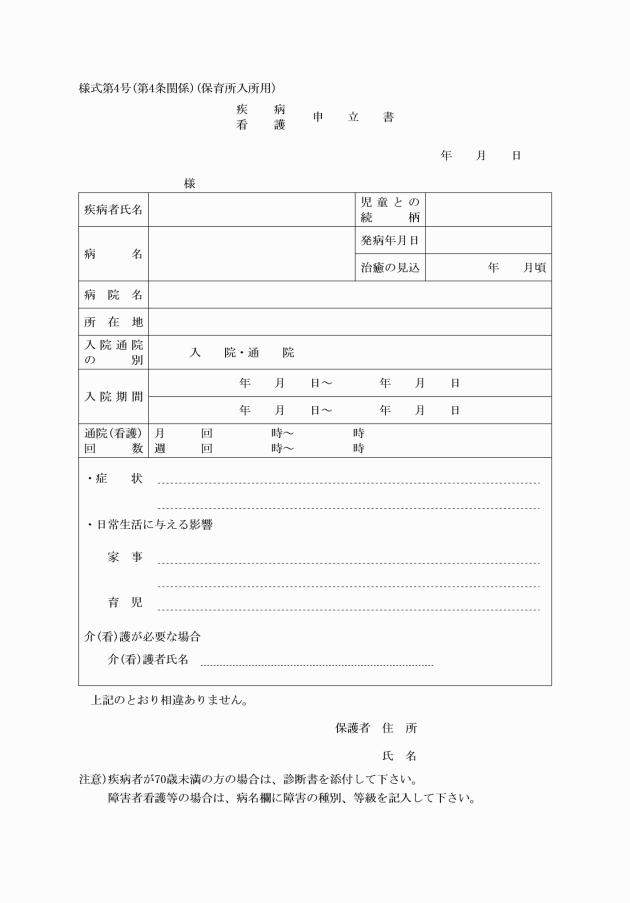

(3) 疾病、看護申立書 (様式第4号)

(4) その他必要とする書類

(調査)

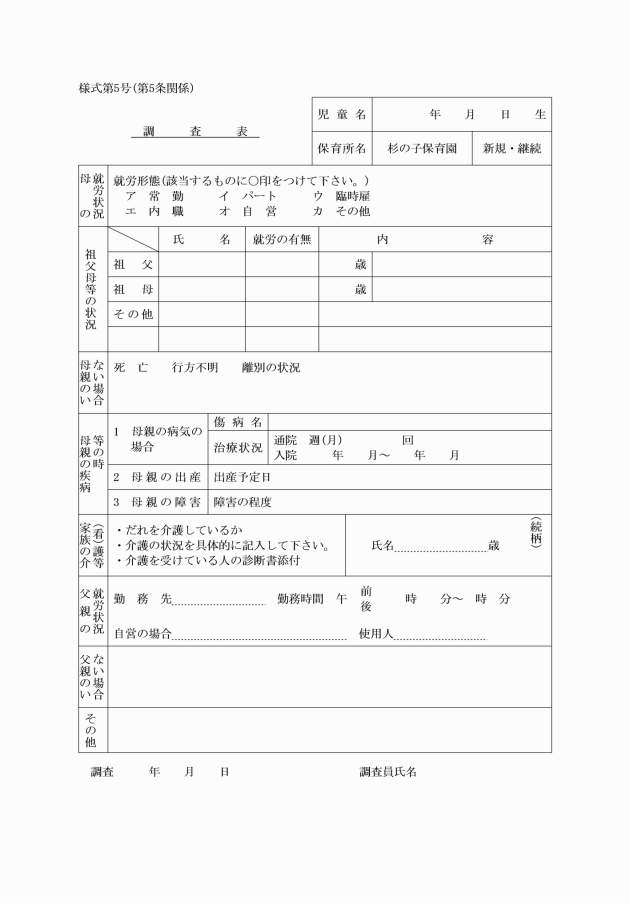

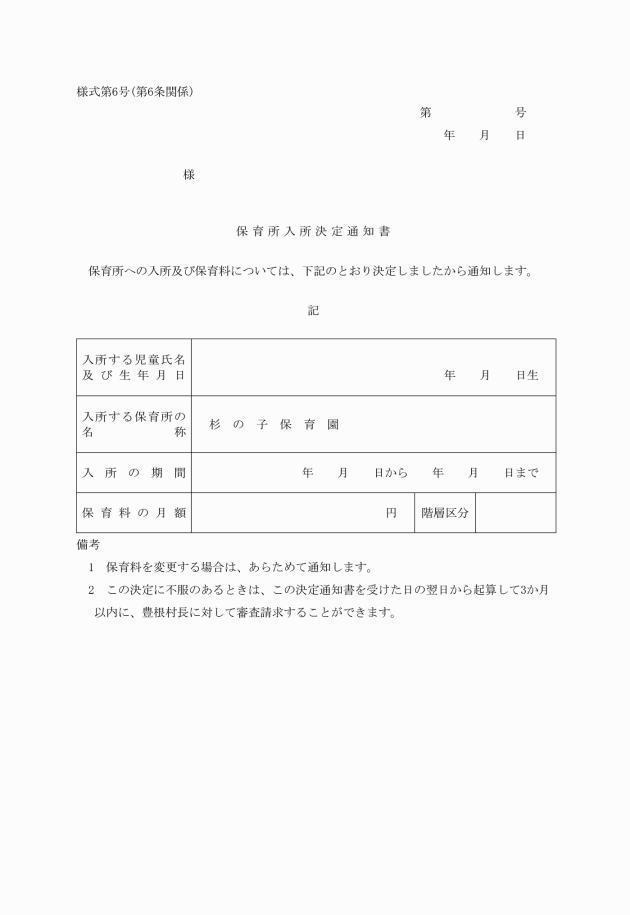

第5条 村長は、保育の実施を行うにあたってその世帯の状況を調査し、調査表(様式第5号)及び保育児童台帳を作成するものとする。

(退所)

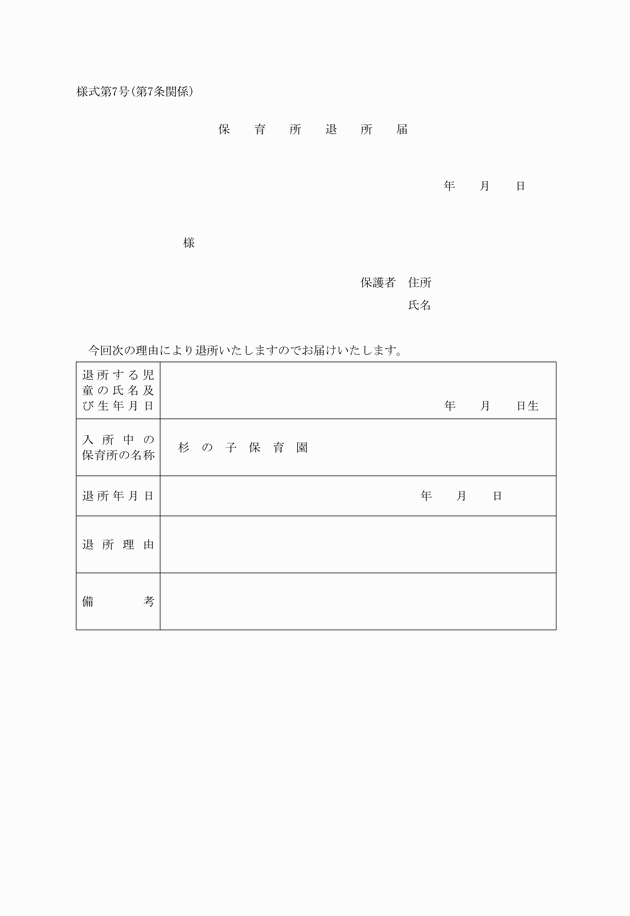

第7条 保護者は、児童を退所させようとするときは、保育所退所届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(保育の実施の特例)

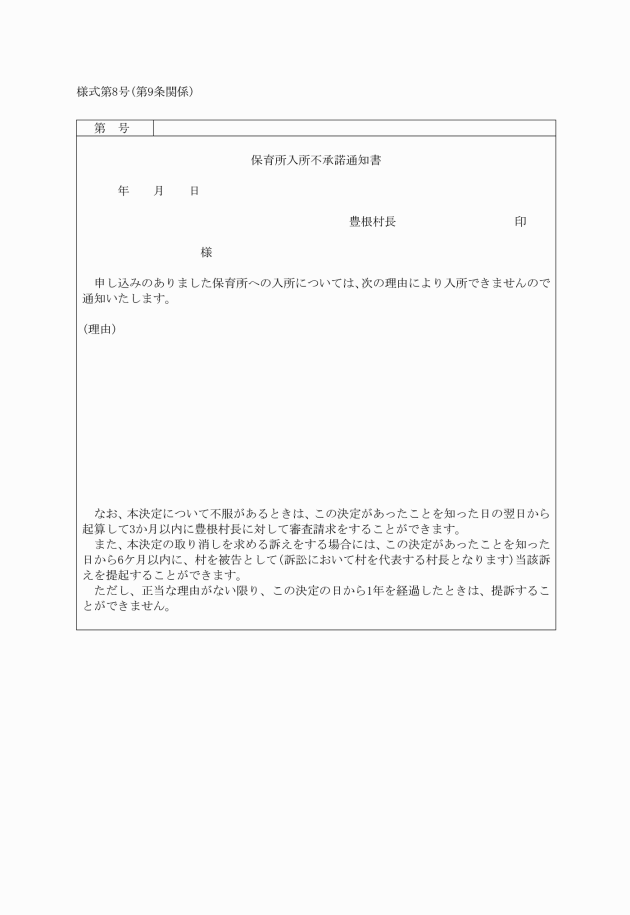

第8条 児童が、次の各号の一に該当するときは、入所を拒絶し、又は休退所させることができる。

(1) 定員を超過したとき。

(2) 伝染病疾患その他心身に異常があり、保育上支障があると認められたとき。

(3) 第3条の規定により入所したものがその利用料を納入しないとき。

(4) その他保育を休止し又は保育所を退所させることが適当と認めたとき。

(保育料及び利用料)

第10条 法第56条第1項及び第3項の規定により徴収する保育料及び利用料の額は、別表第2に規定する区分により村長が毎年これを定め、その額を保護者に通知し保護者から徴収する。ただし、入所、退所が月途中である場合には当該月の保育実施日数を当該月の日数で除した額とし10円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 保護者は、前2項の保育料及び利用料を各月ごとにその月の末日までに納入しなければならない。ただし、12月については、同月25日までとする。

3 村長は、災害その他特別の理由のある者に対しては、保育料及び利用料の全部若しくは一部を免除し、又は徴収を延期することができる。

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年9月1日から施行する。

(富山村の編入に伴う経過措置)

2 富山村の編入の日の前日までに、富山村へき地保育所保育の実施に関する規則(平成10年富山村規則第3号。以下「富山村規則」という。)の規定によりなされた申請、登録その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、登録その他の行為とみなす。

3 旧富山村においては、平成17年度分に限り、第10条に規定する保育料及び利用料の額は、富山村規則の例による。

附則(平成元年規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年規則第19号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第27号)

この規則は、平成17年11月27日から施行する。

附則(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊根村保育の実施に関する規則の規定は、平成25年4月1日以後 の保育の実施に係る保育料について適用し、同日前の保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。

附則(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の適用の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の適用の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の豊根村国民健康保険条例施行規則、第3条の規定による改正前の豊根村保育の実施に関する規則、第4条の規定による改正前の豊根村介護保険条例施行規則、第5条の規定による改正前の豊根村情報公開条例施行規則、第7条の規定による改正前の豊根村知的障害者福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の豊根村身体障害者福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の豊根村児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の豊根村ふるさと墓苑管理規則、第11条の規定による改正前の豊根村公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例施行規則及び第12条の規定による改正前の豊根村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

豊根村保育所保育の実施運用基準

区分 | 形態 | 保育の実施基準 | 運用基準 | 適用 |

1 | 居宅外労働 | 児童の母親が日中居宅外で労働することを常態としているためその児童の保育ができずかつ同居の親族、その他の者がその児童の保育に当たることができないと認められる場合 | 母親が毎月16日以上、毎日4時間以上居宅外で労働することを常態としかつ児童の保育に当たる者がいない場合 1 常雇 雇用形態から常時被雇用者である者 2 パート等 時給、日給等雇用形態で常雇と比し労働時間が短い者 3 自営居宅外 4 農業 中心者 10a以上の耕作者 協力者 50a以上の耕作者 5 林業 6 就労先確定等 採用通知等があり客観的に就労が確実な者 | 1 被雇用者にあっては源泉徴収票又は雇用証明書(勤務時間を記入のこと)を提出すること。 2 農業世帯にあっては入所申請書に田面積を必ず記入すること。 |

2 | 居宅内労働 | 児童の母親が日中居宅内で児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としているためその児童の保育ができずかつ同居の親族、その他の者がその児童の保育に当たることができないと認められる場合。ただし、父親がその業に従事しており、かつそのための使用人がいる家庭を除く。 | 母親が毎月16日以上、毎日4時間以上居宅外で労働することを常態としかつ児童の保育に当たる者がいない場合。ただし、父親がその業に従事しており、かつそのための使用人がいる家庭を除く。 1 自営中心者 ① 保護者が中心者として認められる業務に従事している場合 ② 保護者が他の業務に従事している場合 2 自営協力者 1で規定した以外の者 3 内職 直接需要者から受けて自宅で物品の製造加工に日々従事する者 4 内職先確定者 内職依頼書等があり客観的に従事することが確実な者 | 1 形態上源泉徴収票が提出されて被雇用者であっても自営と認められる場合は、自営業とする。 2 内職の場合には内職先からの従事証明書(内職名、単価、納品期日、月額、日数、所要時間等を記入したもの)を提出させること。 |

3 | 母親不在の家庭 | 母親の死亡、行方不明、拘禁等の理由により母親がいない家庭であってかつ同居の親族、その他の者がその児童の保育に当たることができないと認められる場合 | 保育の実施基準のとおり |

|

4 | 母親の出産等 | 母親が出産の前後であり又は疾病の状態にあり、若しくは心身に障害がある為その児童の保育ができずかつ同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができないと認められる場合 | 母親が次の事項に該当するため母親及び同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができない場合 1 出産 出産予定日の2ケ月前から出産又は流産後3ケ月までの者。ただし、産後の経過が思わしく無い場合は治癒するまでとする。 2 疾病 児童の保育に欠ける程度以上の者 3 心身障害者 2に同じ | 医師の診断書(出産予定日、病名、治療期間、要通院日数等を記入したもの)を提出させること。 |

5 | 疾病の看護等 | その児童の家庭に長期にわたる疾病又は心身に障害のある者があり保護者が居宅内又は居宅外で常時その看護に従事しているため、その児童の保育ができずかつ同居の親族、その他の者がその児童の保育に当たることができないと認められる場合 | その児童の家庭に長期にわたる疾病又は心身に障害のある者があり保護者が毎月16日以上、毎日4時間以上居宅内又は居宅外で看護しているためその児童の保育ができずかつ同居の親その他の者がその児童の保育ができない場合 1 入院付き添い 2 自宅看護 3 寝たきり老人介護 4 通院付き添い 自宅療養者の通院付き添いをしている者 5 心身障害者の介護、通院、通学の付き添いをしている者 |

|

6 | 家庭の災害 | 火災、風水害、地震等の災害によってその児童の居宅を失い又は失わないが破損した場合においてその復旧のためにその児童の保育ができない場合 | 保育の実施基準のとおり |

|

7 | 特例による場合 | 前号に掲げるもののほか、それらに照らして、明らかにその児童の保育に欠けると村長が認めた場合 | 前号に掲げる基準に該当する児童を優先保育実施し、定員に余裕があり次の各号に該当する児童については、村長の承認があった者に限り保育実施することができる。 1 その児童の家庭に精神病者、性格異常者等がありその児童の心身の発達を著しく阻害すると認められる場合 2 その児童の居宅に接近して著しく危険な地帯(河川、池沼、崖等)があり又は交通が著しく頻繁なため等その地域の実情からみてその児童の生命、身体に危険の恐れがありかつ保護者及び同居の親族の者がその児童の保育に当ることができない場合 3 以上に掲げるもののほか明らかにその児童の保育に欠けると認められる場合 | 事前承認を受けること。 |

別表第2(第10条関係)

豊根村保育所徴収金基準額表

各月初日の在籍保育実施児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月) | |||

階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |

第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |

第2階層 | 第1階層及び第4~第11階層を除き、前年度分の村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 村民税非課税世帯 | 4,000円 | 3,000円 |

第3階層 | 村民税課税世帯 | 9,000円 | 8,000円 | |

第4階層 | 第1階層を除き、前年度分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 10,000円未満 | 15,000円 | 12,000円 |

第5階層 | 10,000円以上40,000円未満 | 18,000円 | 14,000円 | |

第6階層 | 40,000円以上80,000円未満 | 20,000円 | 18,000円 | |

第7階層 | 80,000円以上103,000円未満 | 23,000円 | 22,000円 | |

第8階層 | 103,000円以上258,000円未満 | 28,000円 | 25,000円 | |

第9階層 | 258,000円以上413,000円未満 | 34,000円 | 28,000円 | |

第10階層 | 413,000円以上734,000円未満 | 41,000円 | 32,000円 | |

第11階層 | 734,000円以上 | 51,000円 | 36,000円 | |

私的契約児の利用料 | 51,000円 | 36,000円 | ||

備考

1 この表の第3階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。また、この表の第4階層~第11階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の主旨に基づき計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(1) 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯

(2) 「在宅障害児(者)のいる家庭」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市町村の長が認めた世帯

階層区分 | 徴収基準額 | |

3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |

第2階層 | 0円 | 0円 |

第3階層 | 8,000円 | 6,000円 |

3 第2階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が入所している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。

ただし、児童の属する世帯が2に掲げる世帯の場合の第2階層から第3階層の第2欄については、2に掲げる徴収基準額により計算して得た額とする。

第1欄 | 第2欄 |

ア 保育所に入所している児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収金基準額表に定める額 |

イ 保育所に入所しているア以外の児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収金基準額表×0.5 |

ウ 保育所に入所している上記以外の児童 | 徴収金基準額表×0.1 |

(注) 10円未満の端数は切り捨てる。

別表第2の1

豊根村課税階層区分の認定 1 家計区分の認定については、入所児童と同一世帯に属し、生計を一にしている扶養義務者(家計の主宰者に限る)の全てについて、それらのものの課税の合計額等を勘案し、総合的に判断するものとする。 2 前項における扶養義務者とは、保育を実施された児童と同一世帯に属し、生計を一にしている扶養義務者で、直系血族、兄弟姉妹、3親等内の親族で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせたものをいう。 3 家計の主宰者の認定にあたっては、次に掲げる事項を総合的に判断するものとする。 ① 保育所入所児を所得税の算定上扶養控除にしているか。 ② 保育所入所児を健康保険等において扶養家族にしているか。 ③ その他の世帯において、最多収入、最多納税者であるか。 4 入所児童の祖父母が、前項の判断基準において家計の主宰者と認められた場合においても、入所児童の父母の収入により生計が成り立つと判断される場合は、祖父母は主宰者としない。 5 父母の収入によって生計が成り立っていると判断される場合は、一定レベルの生活が維持可能な程度の収入があるかどうかで判断を行うものとする。 6 父母の収入において均等割、及び所得割がある場合は父母とする。 7 農業その他自営業の世帯における家計の主宰者の判断にあたっては、前2項において収入ありと判断された場合においても、事実上の事業主が誰であるかに主眼をおいて家計の主宰者を決定する。ただし、いわゆる課税上のテクニックとして専給を支給している場合と正確に法人扱いで、サラリーマン同様十分な給与が支払われている場合があるので、この点も十分確認して決定する。 |