○豊根村職員勤務評定実施要領

平成13年3月16日

訓令第4号

この要領は、豊根村職員勤務評定実施規程に基づき必要な事項を定めるものである。

Ⅰ 勤務評定実施

1 勤務評定実施とは

日頃の業務を通じて指導育成を行い、私情を交えない客観的な評定を基にして、職員の保有する能力を有効に発揮させ、豊根村職員としての人材を育成しようとする制度である。それは、職員自らが向上しようとする意欲を持ち努力することと併せて、部下職員を育てようとする心で接し、職員の執務態度及び発揮能力の向上を図ることを目的とし、評定と職場指導をリンクさせ能力育成を組織的に行おうとするものである。

2 勤務評定の活用

勤務評定の活用は、職員の執務態度及び発揮能力の指導育成並びに能力の発見と、その能力発揮の機会を与えるための人事管理の資料とする。

人事担当課のみでなく各所属課が運用するものである。

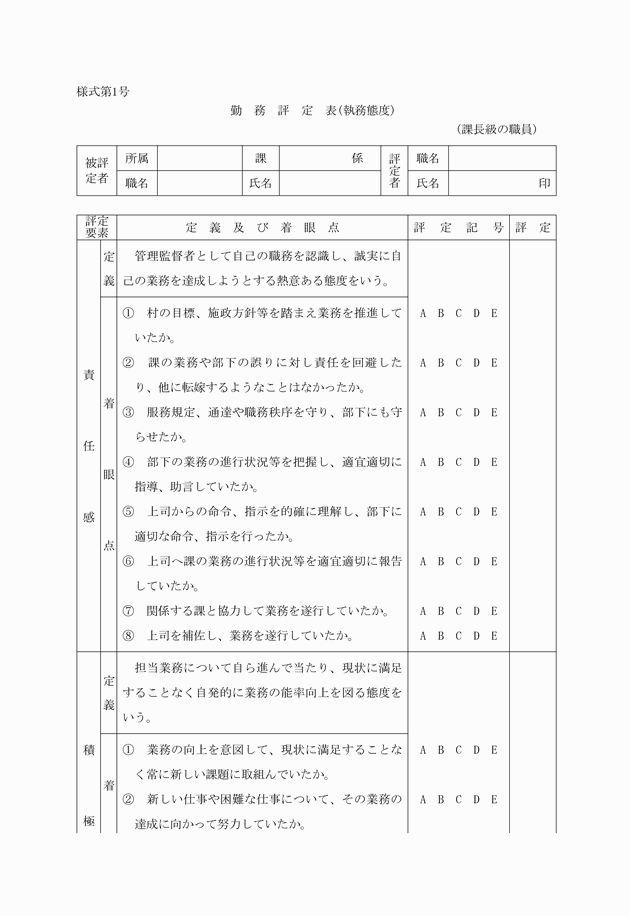

Ⅱ 勤務評定

1 勤務評定とは

役割基準に基づく評定要素の定義及び着眼点により、客観性、信頼性、妥当性ある評定を行うものである。なお、職務の内容若しくは職場の実態等から着眼点に想定されていても、評定できない項目又は着眼点にないものについては、評定しないこととする。

2 評定期間

評定期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。なお、10月1日以後に採用又は異動等があった職員については、定期評定及び特別評定に基づき実施するものとする。

3 評定者と被評定者

評定者 | 被評定者 |

副村長 | 課長、室長、所長及び園長(以下「課長級」という。)の職員 |

課長級の職員 | 課長補佐級以下の職員 |

教育長 | 教育委員会出向の職員 |

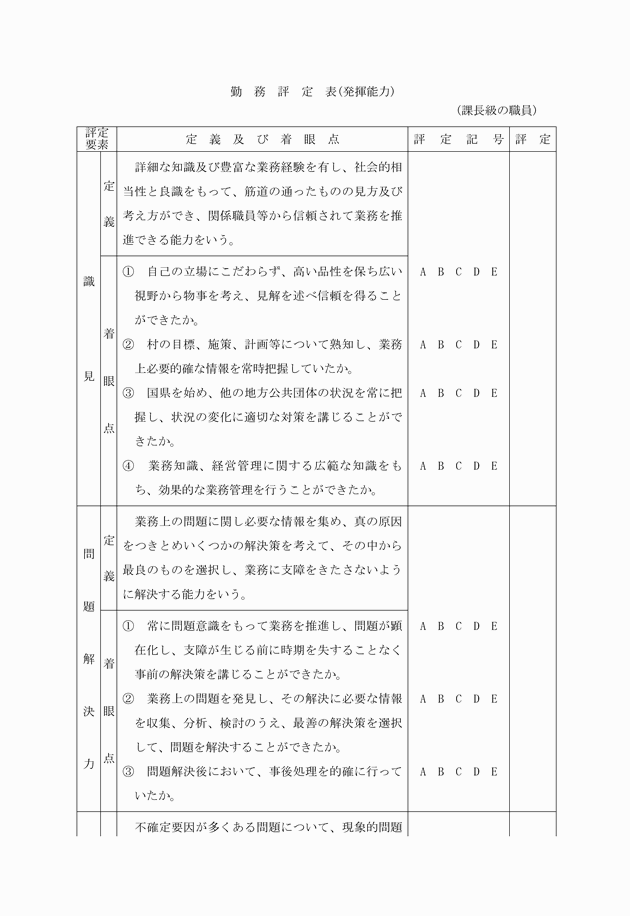

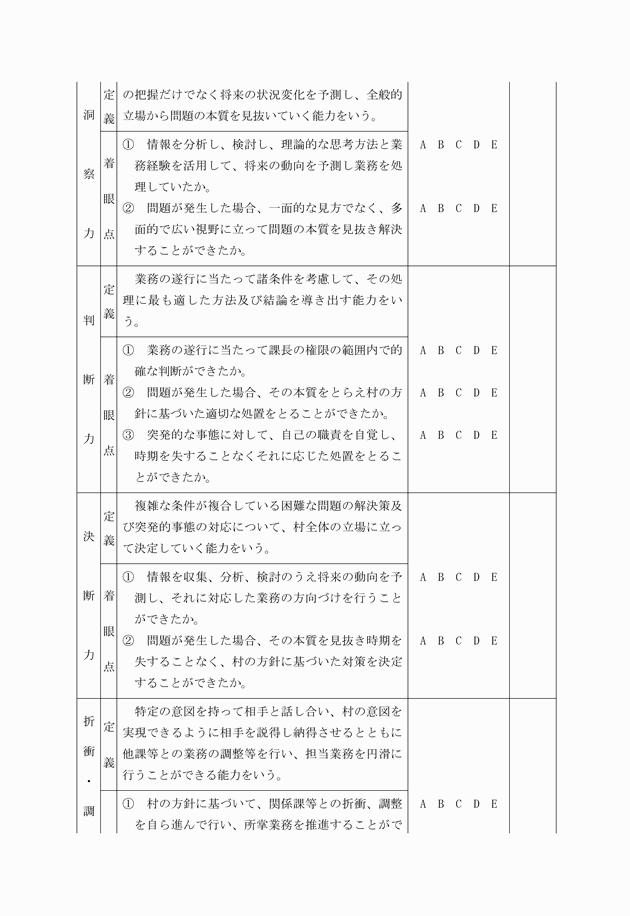

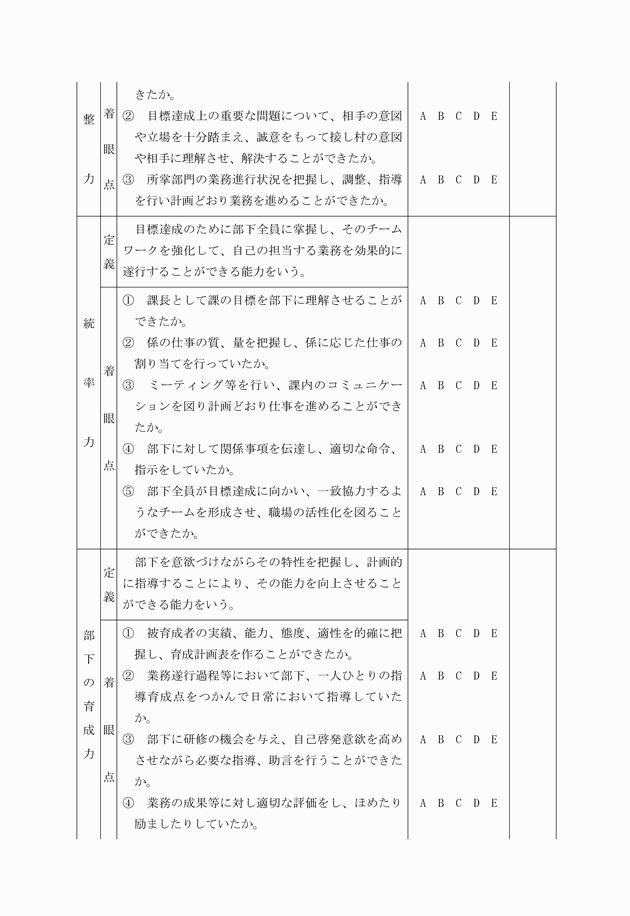

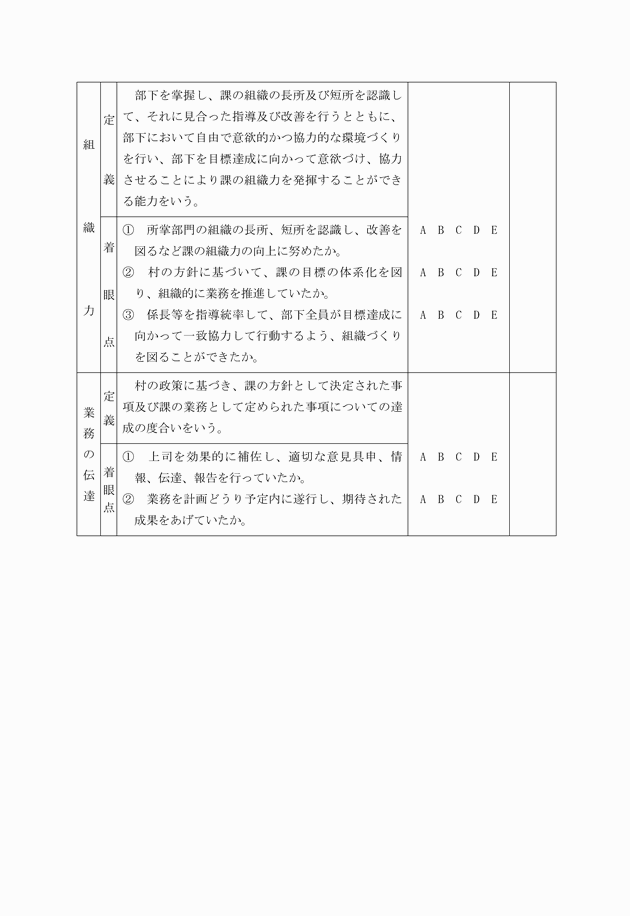

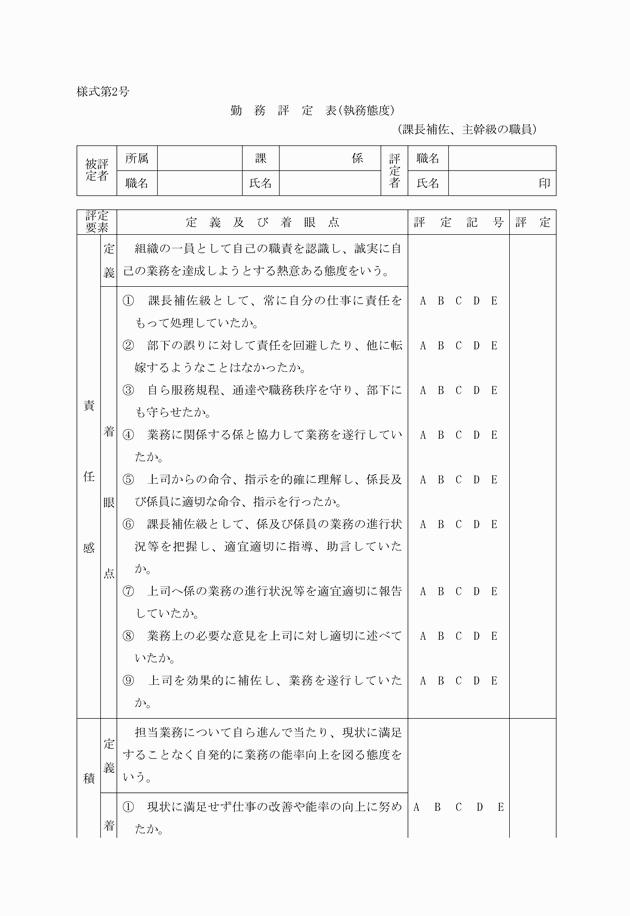

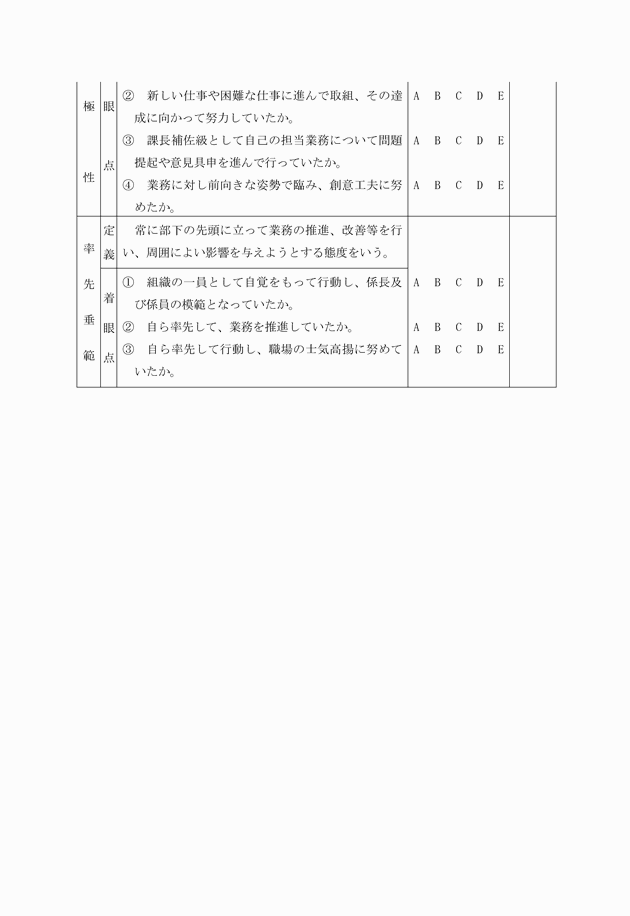

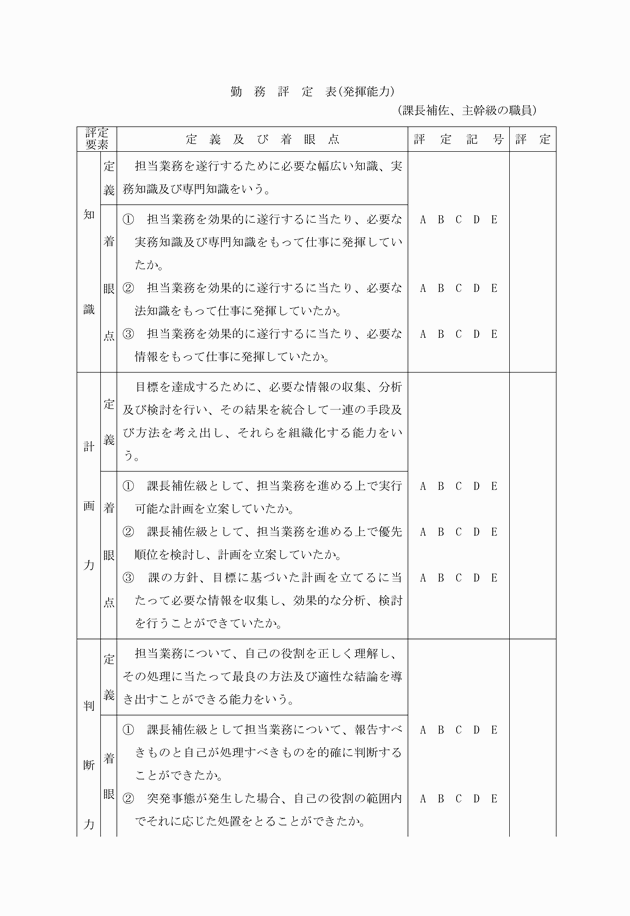

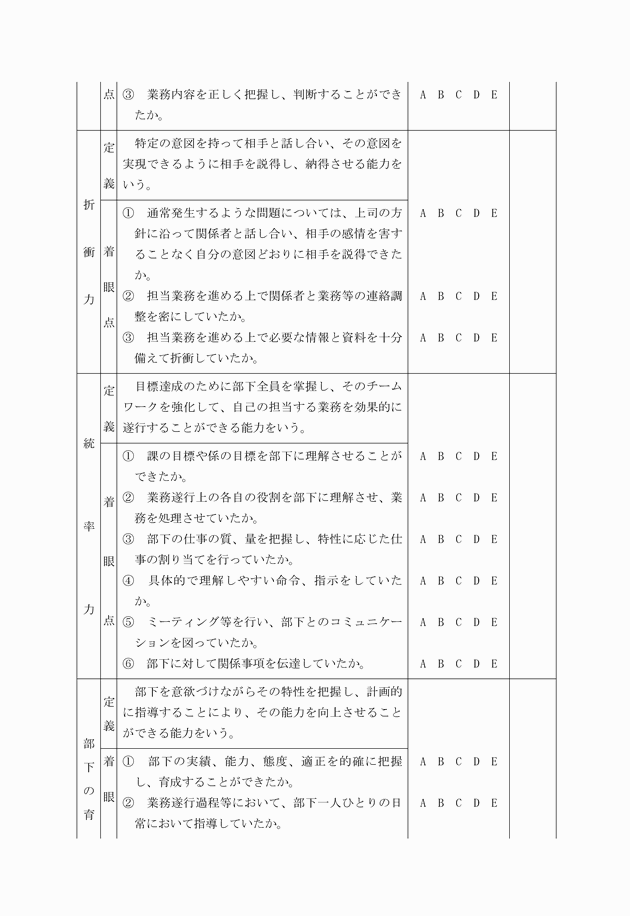

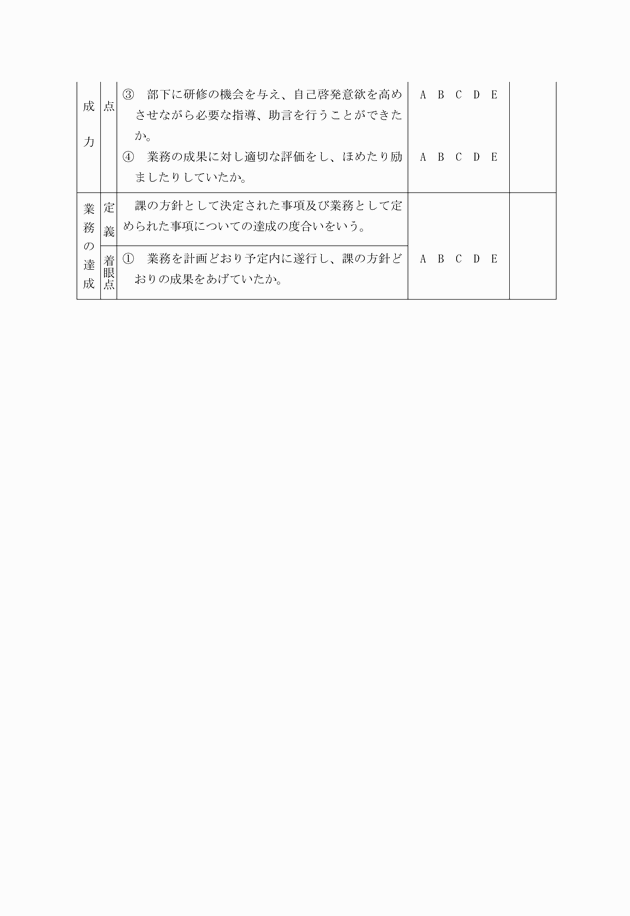

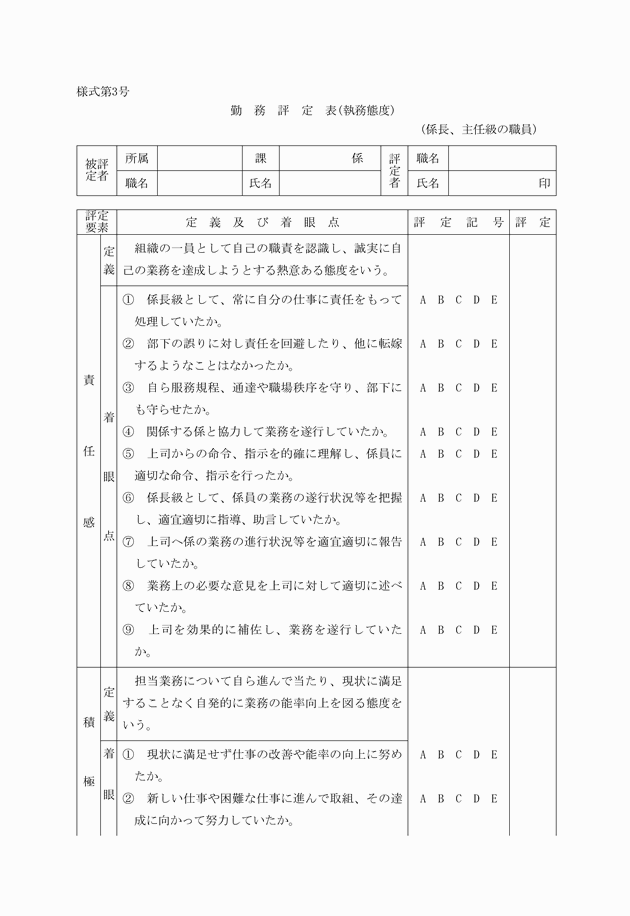

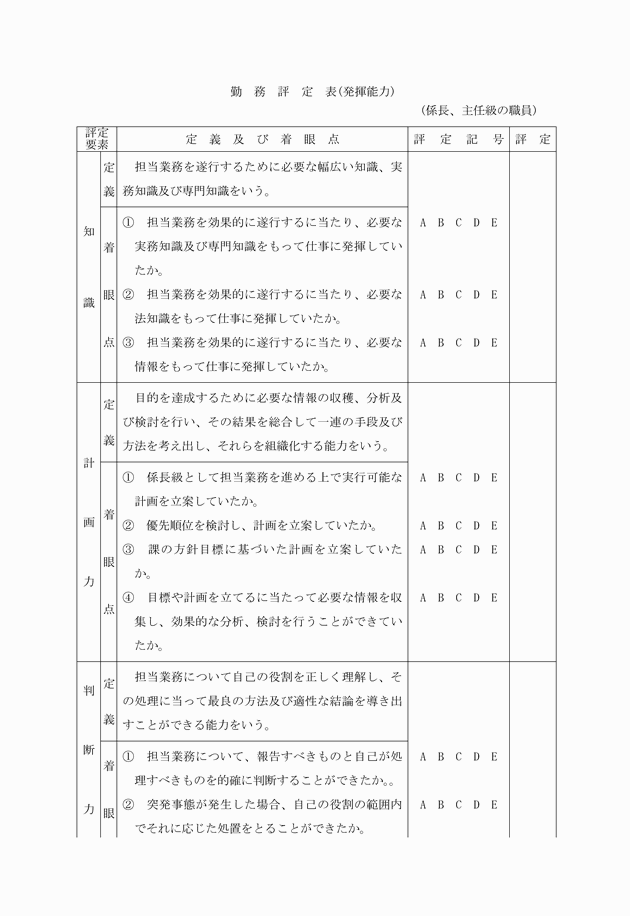

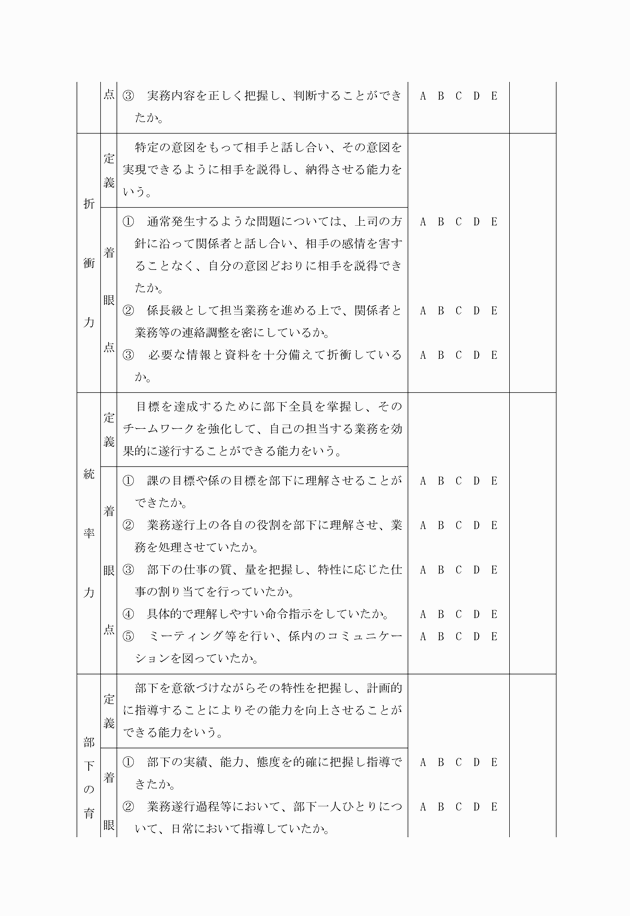

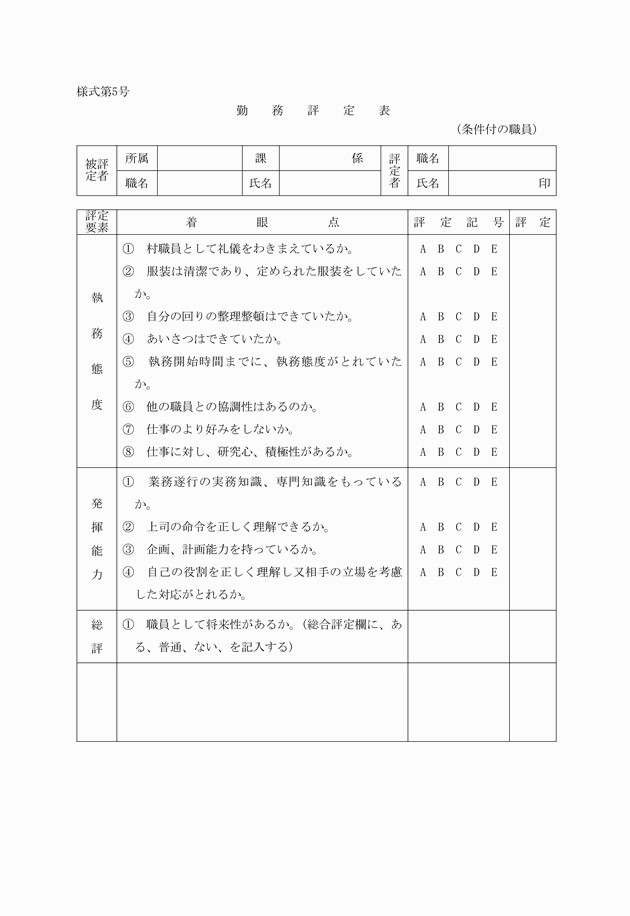

4 勤務評定表の評定要素と種類

5 本人が行う評定(職員自己評価申告)

(1) 被評定者は、別紙(豊根村職員自己評価申告規程)に基づき実施するものとする。

6 評定者が行う評定

(1) 責務

職員の執務態度及び発揮能力の評定に当たっては、評定者は常に職員を指導観察しその結果を着眼点に照らして公正に評定を行い、その結果を勤務評定表に記録しなければならない。

評定者は評定の結果に応じ、職員の能力及び意欲を向上させる等の措置を講じなければならない。

(2) 評定の心得

①評定者は、評定期間中における職員の行動及びその結果に基づいて評定しなければならない。

② 評定者は、職員の信条、性別、社会的身分、学歴若しくは政治的意見で差別して評定してはならない。

③ 評定者は、年次休暇等職員に認められた事項を制限する意図をもって評定してはならない。

④ 評定者は、縁故若しくは友人等の私的関係又は私的感情若しくは義理人情によって評定してはならない。

⑤ 評定者は、評定直前の現象のみにとらわれることなく、日常の観察及び指導によって得た資料に基づいて公正に評定を行わなければならない。

⑥ 評定者は、被評定者若しくは第三者の思惑に左右されることなく、自主的な評定を行わなければならない。

⑦ 評定者は、推測に基づき、又は職員の職務外の事項あるいは職員の将来性を考慮してはならない。

⑧ 評定者は、次のような評定をしてはならない。

ア ハロー効果………全般的な印象によって個々の評定要素を判断する。

イ 寛大化傾向………評定者自身あまい判断をして誤ること。

ウ 中心化傾向………「普通」という尺度の中心点に集中すること。

エ 論理的誤差………勤勉性と仕事の量を論理的に同じに取り扱うこと。

オ 対比誤差………評定者自身を基準に判断すること。

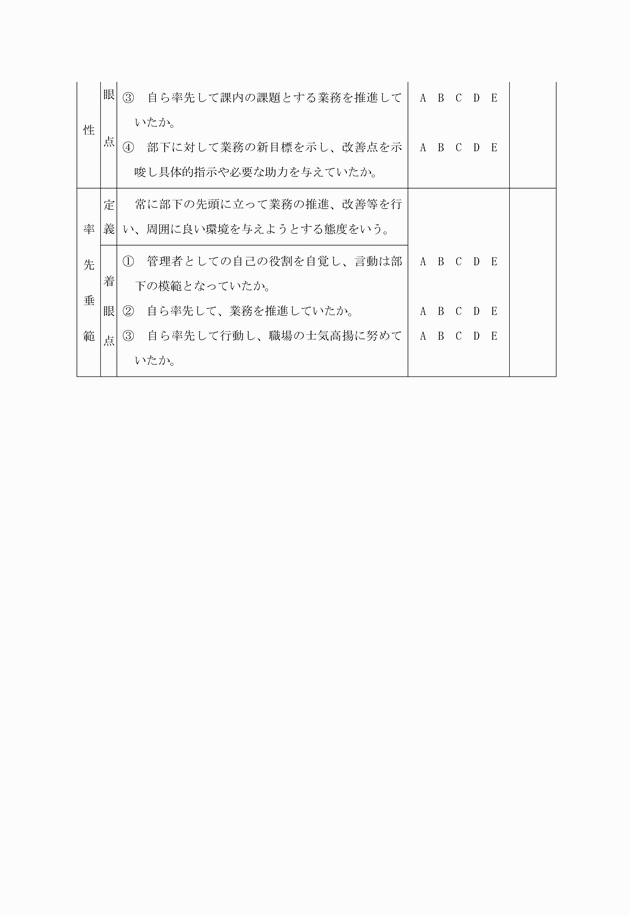

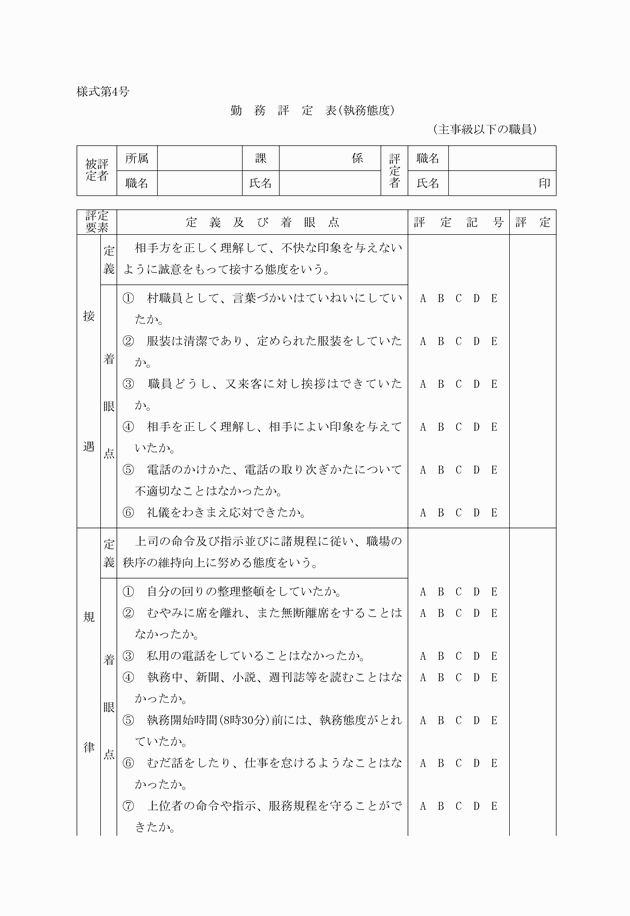

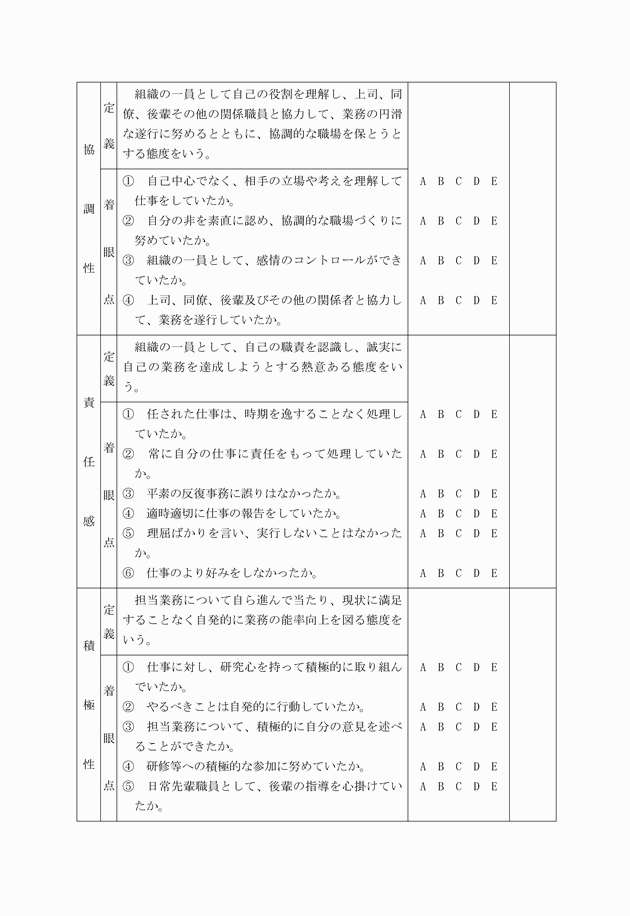

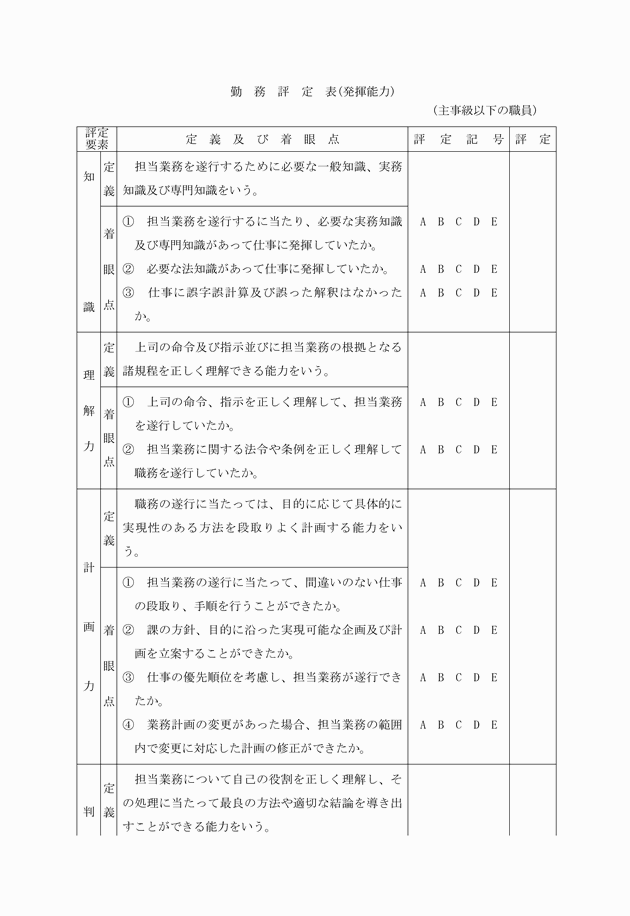

(3) 評定

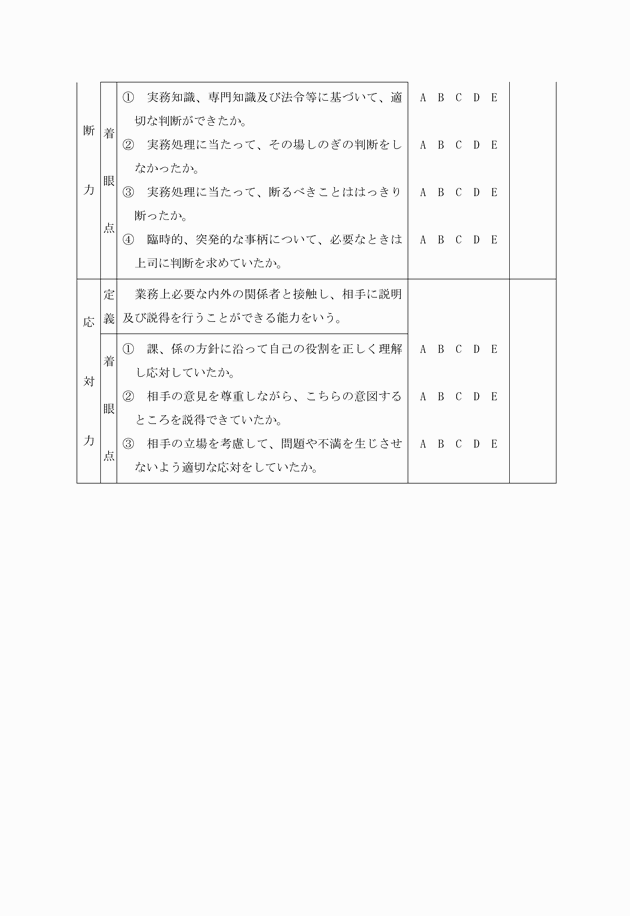

① 執務態度及び発揮能力の評定の方法

評定者は、評定期間中(原則1年)に評定要素に該当する事項について実際に行った指導の内容を指導ノートヘ記録し、これに基づいて被評定者の執務態度及び発揮能力(結果)を評定要素の定義及び着眼点に照らして、評定記号((4)―②に定める評定記号という。)により評定欄に記入する。

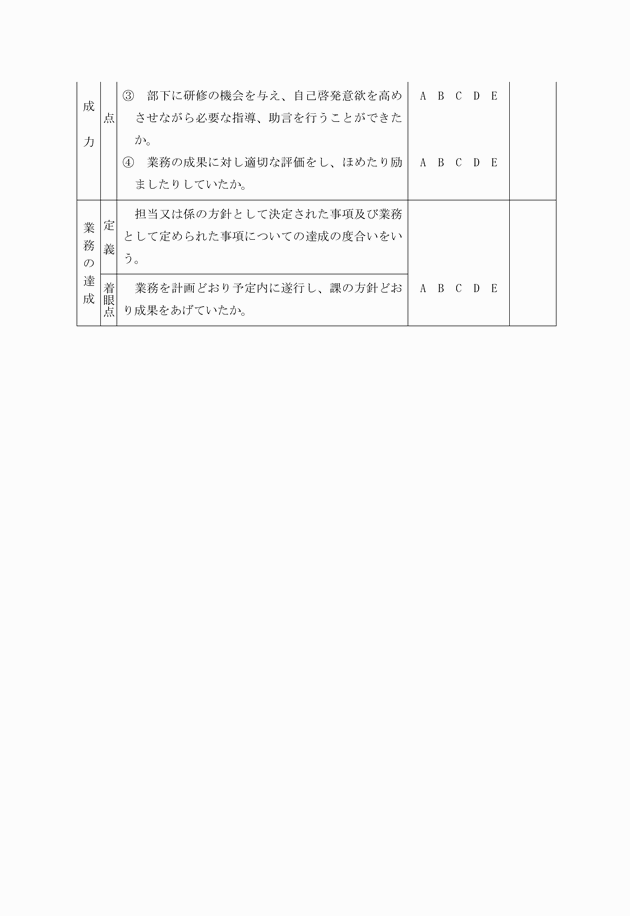

② 態度及び能力向上度の評定

被評定者の態度及び能力が育成期間中にどの程度向上したかは、育成者の人材育成計画表の結果を考慮して、評定の資料とする。

(4) 総合評定

① 総合評定方法

評定者は、評定を行った結果を総合し、その結果を総合評定欄に記入する。

② 総合評定の算出方法

評定記号A=5点、B=4点、C=3点、D=2点、E=1点として着眼点ごとの得点を評定ごとに合計し、合計した点数により総合評定をする。

総合点80%以上の場合 | 総合評定 優とする |

総合点40~80%未満の場合 | 総合評定 良とする |

総合点40%未満の場合 | 総合評定 可とする |

* 総合点は、執務態度、発揮能力ごとに算出する。着眼点の数×5点を満点とする。

評定合計÷総合点=総合評定となる。

(5) 総合意見欄の記入方法

① 評定者は、評定の終了後評定に伴う総合意見及びその他要素にない事項を総合意見欄に記入する。

② 調整者は、評定者が評定した結果を尊重しなければならない。だたし、評定内容への必要事項及び指導事項等の意見を記入する。

③ 調整者は、個々の評定結果について不適当と認められたときは、意見を付して再評定させることができる。

(6) 面接指導

評定者は、次の事項があった場合は、面接指導を行わなければならない。

① 被評定者の評定(自己申告)と異なる点があった場合

② 評定結果、悪かった点があった場合

(7) 評定結果の提出

評定者は、評定終了後、記入もれがないかを確認して、評定者欄の職名、氏名を自署し、捺印のうえ調整者の調整を受け、勤務評定結果報告書(様式第6号)を副村長に提出する。なお、提出については、人材育成計画表の写し及び自己評価申告書を添付すること。

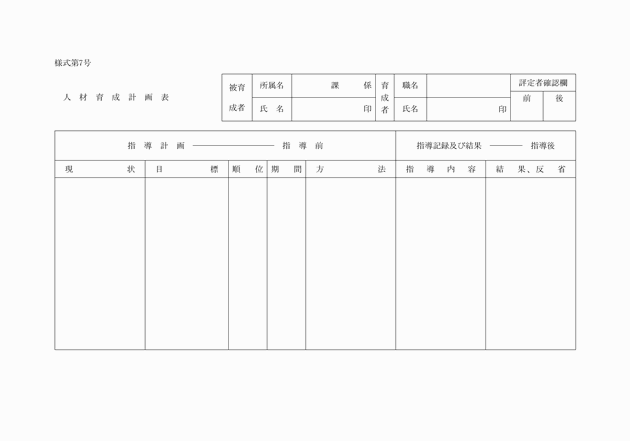

Ⅲ 人材育成計画

1 人材育成計画とは

人材育成計画表(様式第7号)を作成することによって、職員自らが向上しようとする意欲を持ち努力することと併せて、部下職員の指導を計画的、継続的に行い、豊根村の求める職員を養成していこうとするものである。

2 人材育成計画の期間

人材育成計画の期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

3 育成者と被育成者

育成者 | 被育成者 |

副村長 | 課長級の職員 |

課長級の職員 | 課長補佐級以下の職員 |

教育長 | 教育委員会出向の職員 |

4 育成者が行う育成

(1) 責務

① 職員の態度及び能力の指導育成に当って、育成者は部下職員を豊根村の求める職員とするために、日常業務を通じて指導しなければならない。

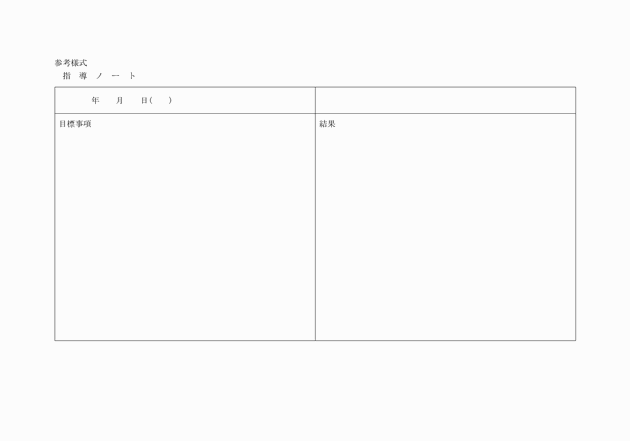

② 育成者は、部下職員を計画的、継続的に指導するため、実際に行った指導の内容を指導ノートに記録しなければならない。

(2) 指導の心得

① 育成者は、部下職員を育てようとする心で接し、自ら模範となる態度、行動を率先して示す。

② 人材育成計画表の作成にあたっては、部下職員との話し合いの中から作成するものであることが望ましい。

(3) 指導

指導とは特別なことを考えたり行ったりするものでなく、育成者自ら日常業務を通じて、手本となる態度及び行動の積み重ねをいうものである。

5 人材育成計画表の記入方法

(1) 現状把握の方法

① 評定の結果基準までに達しておらず、評定結果の低かった項目について書き出す。

② 基準に達しているが、更にもう一歩伸ばしていきたい項目について書き出す。

ア 部下職員との話し合いの中から、本人のやりたいことを把握する。

* 新たにやってみたい仕事は

* 仕事の中での問題点や悩みは

* 欠如していると思われる態度及び不足していると思われる能力

* 更に伸ばしたい能力

* 特に実現したい仕事や開発したい能力

イ 育成者から見て能力を発見したとき、話し合って決める。

ウ 毎日の仕事の中から把握する。

* 日常の仕事の中で気づいた問題点や行動、不足している能力、挑戦してみたいと思われる仕事の内容等を書き出す。

③ 職場におきている問題を分析し、把握する。

職場の中で気になっている問題点を書き出す。

(2) 目標設定の方法

部下職員の人材育成計画表を作成するに当たって、最も重要なことである目標については、評定結果を最重点として、部下職員の能力及び職場での問題点を勘案しながら、継続的に育成すべき目標を設定することが大切である。

目標は、次の表に基づき設定する。

現状 | 目標 |

① 評定が「可」となった要素 | 「良」と設定 |

② 「可」以外の評定で特別に目標設定の必要な場合 | 達成可能な目標を具体的に設定 |

③ 上記の①、②以外での問題点をとらえる場合 | 問題解決に向けての目標を設定 |

(3) 順位

現状把握の項目が複数で、その優先度をつけることができる場合は記入する。

(4) 期間、方法

目標達成への到達期間を設定できる場合は記入する。

「いつ」仕事を通じて日常の行動の中で行う。

* 職場規律を守れなかったとき

* 仕事がうまくいったとき又はミスのあった時

* 顔色がさえなく元気のない時

「どこで」

* 職場内で行う。

* 研修等に派遣する。

「どのように」

* タイムリーに注意をしたりほめたりする。

* 自分の経験を話したり情報及び関連した知識を与える。

* 他の仕事又は1段階上位の仕事を与える。

(5) 指導計画の確認

被育成者及び育成者は、作成された人材育成計画表のそれぞれの欄の所属名、職名、氏名を自署し、捺印のうえ評定者に提出し確認を受ける。

評定者は、育成者が計画した「目標及び方法」が課の方針に沿ったもので、実現可能であることを基準において確認印を押す。

(6) 指導内容

* 目標達成のために育成者が行った具体的指導の内容を記入する。

* 指導ノートより転記する。

ア 指導ノートには、育成者が設定した方法について実際に行ったことを記入する。

「いつ」「どこで」「誰に」「なぜ」「何を」指導したか記入する。

(例) ○月○日職場で○君に8時30分に執務態度がとれていなかったので注意した。

イ 重要なのは指導後育成者がどのように変わったのかを記入することである。

(7) 結果及び反省

結果については、目標を達成したかどうかを記入する。

反省については、目標の達成ができなかった時、その原因を記入する。

(8) 指導記録及び結果の確認

* 育成者は、人材育成計画表を評定者に提出して確認を受ける。

* 評定者は、育成者が行った1年間の指導内容とその結果及び反省内容を確認して印を押す。

* 評定者は、豊根村の求める職員を育成するために、育成者の役割について自らの記録に基づき客観的に評定要素の基礎資料とする。

附則(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

様式第6号 略