○豊根村公金取扱いに関する規則

平成21年2月27日

規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)における豊根村の公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、豊根村予算決算会計規則(平成18年3月豊根村規則第8号。以下「会計規則」という。)及び豊根村村税等預金口座振替収納事務取扱規程(昭和59年豊根村訓令第4号。以下「振替収納事務取扱規程」という。)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(1) 指定金融機関=地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第168条第2項の規定に基づき、豊根村が指定するものをいう。

(2) 指定代理金融機関=政令第168条第3項の規定に基づき、豊根村長が指定するものをいう。

(3) 収納代理金融機関=政令第168条第4項の規定に基づき、豊根村長が指定するものをいう。

(4) 納入者=納税者、特別徴収義務者、納入義務者、歳出金の返納者又は歳入歳出外現金の提出者をいう。

(5) 会計管理者=豊根村会計管理者をいう。

(指定金融機関の出張事務)

第3条 指定金融機関は会計管理者と協議のうえ、豊根村税務課の執務室に取扱者を派遣し出張所を設けて公金の円滑な出納事務を行うとともに、村民に対し利便の提供に努めるものとする。

2 前項に規定する取扱者の執務時間は、午前10時00分から午後3時00分までとする。ただし会計管理者が認めた場合はこの限りでない。

(取扱金融機関の選定等)

第4条 取扱金融機関については次のとおりとする。

区分 | 名称 |

指定金融機関 | 豊川信用金庫 |

指定代理金融機関 | 三菱UFJ銀行 |

収納代理金融機関 | 愛知東農業協同組合 |

浜松磐田信用金庫 | |

飯田信用金庫 | |

ゆうちょ銀行 |

(ゆうちょ銀行の取扱)

第5条 収納代理金融機関である、株式会社ゆうちょ銀行の公金取扱手続については、その特殊性を考慮し当分の間、会計管理者が認めたものに限りこの規則によらなくともよいものとする。

(看板の掲示)

第6条 取扱金融機関は、それぞれの店舗にその旨を記した看板を表示しなければならない。ただし豊根村外にある店舗については、この限りでない。

(公金の取扱い)

第7条 取扱金融機関は、納税通知書、納入通知書、納付書、払込書その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づかなければ、公金の収納をすることができない。

(取扱金融機関の印章の届出)

第8条 取扱金融機関は、公金を取扱う際に押印する収納印の印章を、村長に届出しなければならない。また収納印を変更する場合においても、同様に届出るものとする。

(帳簿等の訂正方法)

第9条 公金に関する帳簿、諸表等の記載事項を訂正するときは、訂正を要する部分に二線を引くとともに訂正者の印を押し、その直近空欄部分に正書して訂正文字が明らかに読み得るようにしておかなければならない。

(公金の整理区分)

第10条 取扱金融機関は、次の当該各号により公金を区分しなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 小切手支払未済資金(当座預金口座)

(5) 基金に属する現金

2 前項に規定する歳入金、歳出金、歳入歳出外現金は、年度別に区分し、更に歳入金、歳出金については一般会計及び各種特別会計に区分しなければならない。

3 前2項に定める収納金の預金口座については、会計管理者が別に定めるものとする。

(金融機関の名称変更等の通知)

第11条 取扱金融機関において合併、その他の事情により名称に変更があった場合、その旨を村長に対し書面をもって通知しなければならない。

(指定取消しに伴う事務引継ぎ)

第12条 指定金融機関及び指定代理金融機関がその指定を取り消されたときは、直ちに出納明細書を作成し関係諸帳簿及び証拠書類を添えて、村長の指定する期日までに会計管理者に引き継ぐものとする。

2 収納代理金融機関がその指定を取り消されたときは、直ちに収納明細書を指定金融機関に提出して事務の引継ぎをしなければならない。またその引継が完了したときは指定金融機関は速やかに村長に報告するものとする。

第2章 歳入金

(歳入金の収納)

第13条 取扱金融機関は、納入通知書等により歳入金の納付又は払込を受けたときは、これを収納し納入通知書等の所定欄に領収印を押し、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、納入通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは収納してはならない。

(1) 納期限を経過したもの。ただし、当該納期限が日曜日又は休祭日に応当するときは、その翌日を経過したもの。

(2) 金額を塗りつぶす等して改ざんしたもの。

(3) 納入通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの。

(4) 納入者の氏名が記載されていないもの。

(5) 取扱金融機関を納付場所として指定していないもの。

(6) 納入通知書等の金額の一部を納付する申出をしたもの。

(7) その他収納に当たり取扱金融機関において、疑義があると認めたもの。

2 取扱金融機関は前項の規定により納期限経過後の村税等を収納する場合には、延滞金を確認のうえ併せて収納しなければならない。

(証券による収納条件等)

第15条 政令第156条の規定により収納金として証券を受領するときは、当該取扱金融機関の加盟している手形交換所の交換参加地域を支払地としたものでなければならない。

2 小切手により収納するときは、納入者をして当該小切手の裏面又は該当欄に納入者の住所及び氏名を記載のうえ、押印させなければならない。ただし、やむを得ないときは押印を省略することができる。

(証券の受領表示等)

第16条 取扱金融機関が証券を受領した場合、納入通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部である場合は、表示のかたわらに証券によって受領した金額を付記しなければならない。

2 取扱金融機関は証券を受領したときは、直ちにその支払人に呈示して支払の請求をしなければならない。

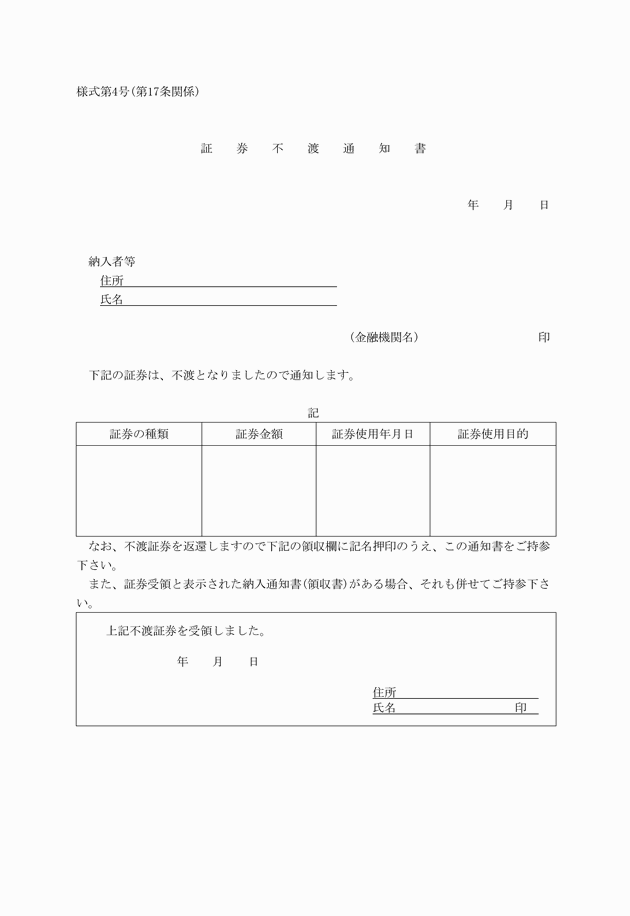

(証券の支払拒絶を受けた場合の処理)

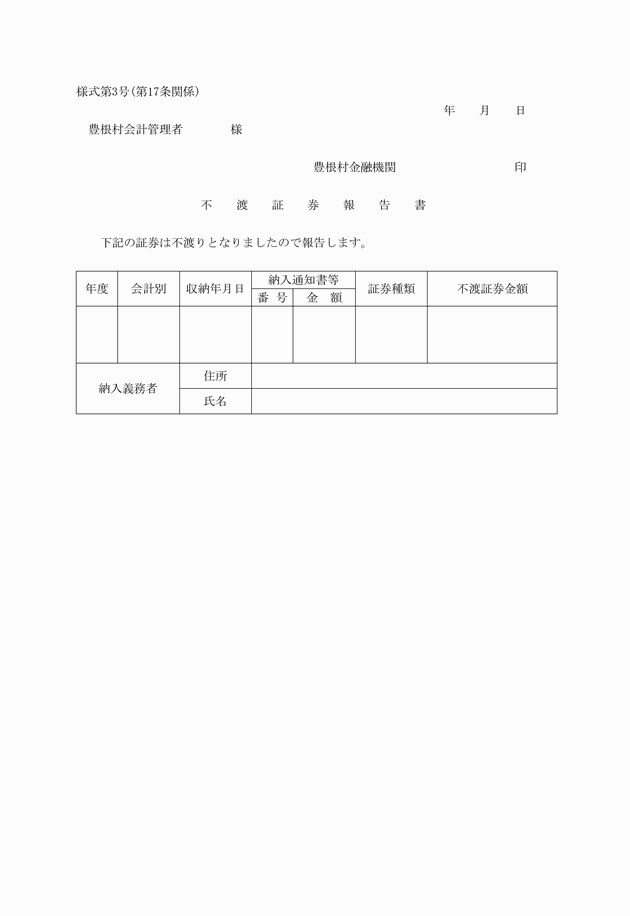

第17条 取扱金融機関は、納入者の納付した証券について支払の拒絶を受けたときは、当該金額をその日の収納金から控除するとともに不渡証券報告書(様式第3号)に当該証券の写しを添えて会計管理者に提出しなければならない。

(国債、地方債の利札の取扱)

第18条 取扱金融機関は、収納金として国債又は地方債の利札を受領するときは、当該利札に対する利子の支払の際、課税される租税の額に相当する金額を控除して納付金額としなければならない。

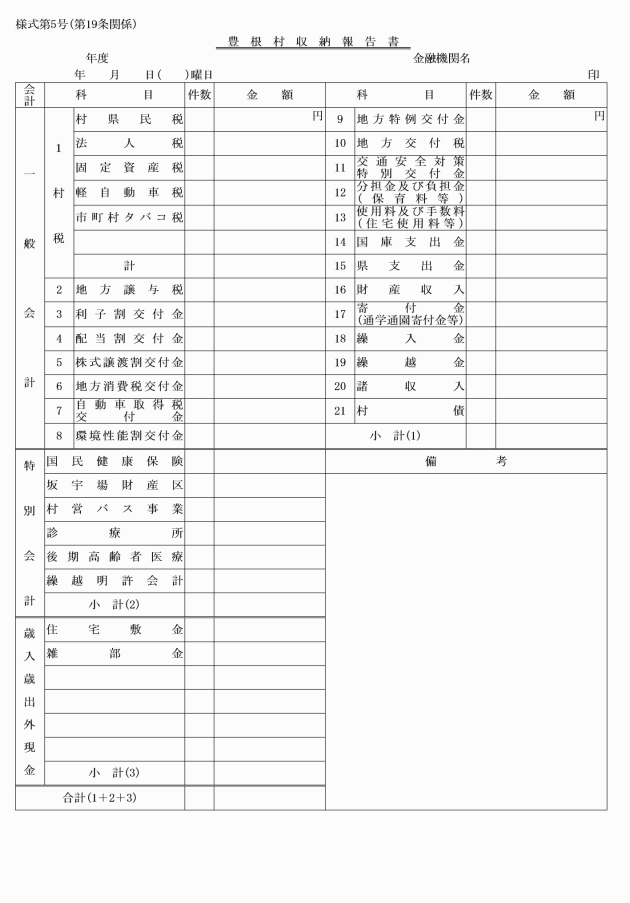

(納入済通知書の送付)

第19条 取扱金融機関が公金を収納したときは、当該金額をその日の収納金として整理し、収納報告書(様式第5号)と納入済通知書を、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(収納金振替手続)

第20条 収納代理金融機関が公金を収納したときは、直ちに当該店舗の口座に受け入れたのち遅延することなく、会計管理者の指示する指定金融機関の口座に振替えなければならない。

(口座振替による収納)

第21条 取扱金融機関は、会計管理者より村税等の口座振替収納の請求を受けたときは、振替収納事務取扱規程第3条に定められた村税等であるか確認のうえ、振替収納事務取扱規程第4条に基づき収納しなければならない。

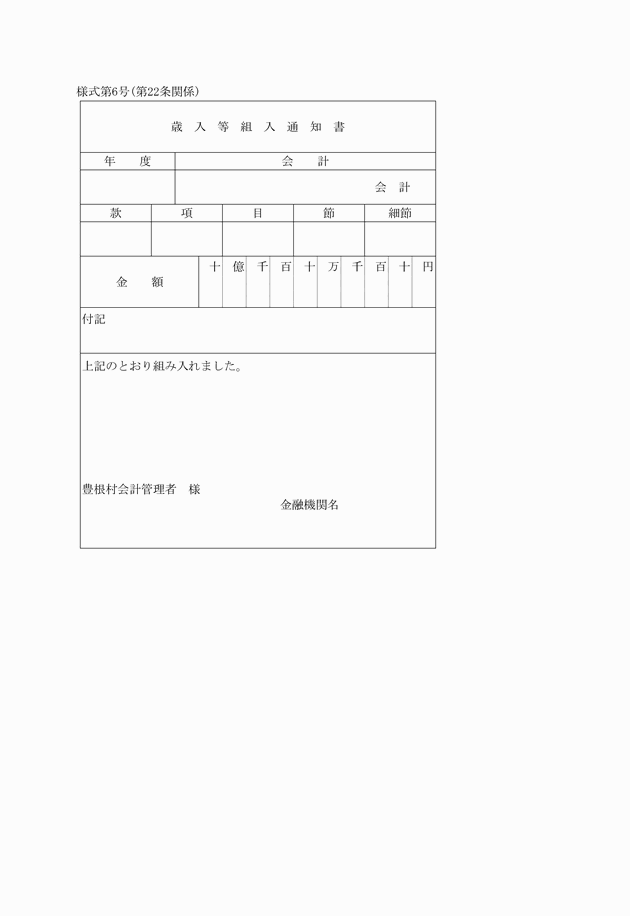

(納入の通知を必要としない歳入等に係る公金の収納)

第22条 取扱金融機関は、地方交付税、国庫支出金、県支出金、村債その他性質上収納の通知を必要としない歳入又は基金に係る公金の払込みを受けたときは、直ちに会計管理者に報告し、その指示により歳入等組入通知書(様式第6号)を作成し、当該公金を歳入又は基金に組み入れなければならない。

2 指定金融機関は、公金に係る利息について、歳入等組入通知書を作成し、これを歳入又は基金に組入れなければならない。

(歳出金の戻入)

第23条 取扱金融機関は、返納義務者から返納通知書により戻入金の納付を受けたときは、歳入金の収納手続の例により収納しなければならない。

2 指定金融機関は返納通知書の金額を集計し、これを当該支出した歳出に戻入する手続を行うものとする。

第3章 歳出金

(小切手による支払)

第24条 指定金融機関は会計管理者の振出した小切手の内容を調査し、次の各号のいずれにも該当する場合は、その支払を行わなければならない。

(1) 小切手が所定の様式に適合しているとき。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過していないとき。

(3) 小切手が小切手振出済通知書に記載されているとき。

2 指定金融機関は会計管理者から小切手を付して小切手振出済通知書を受けたときは、その日の支払金として整理し、当該小切手の金額を小切手支払未済資金として当座預金口座に組替えし、口座振込による支払をしなければならない。この場合の小切手振出済通知書は、当座預金口座への組替通知とみなす。

3 指定金融機関は小切手の内容を調査した結果、支払できないと判断したときは、当該小切手の余白に支払出来ない理由を記入し、会計管理者に返付するものとする。

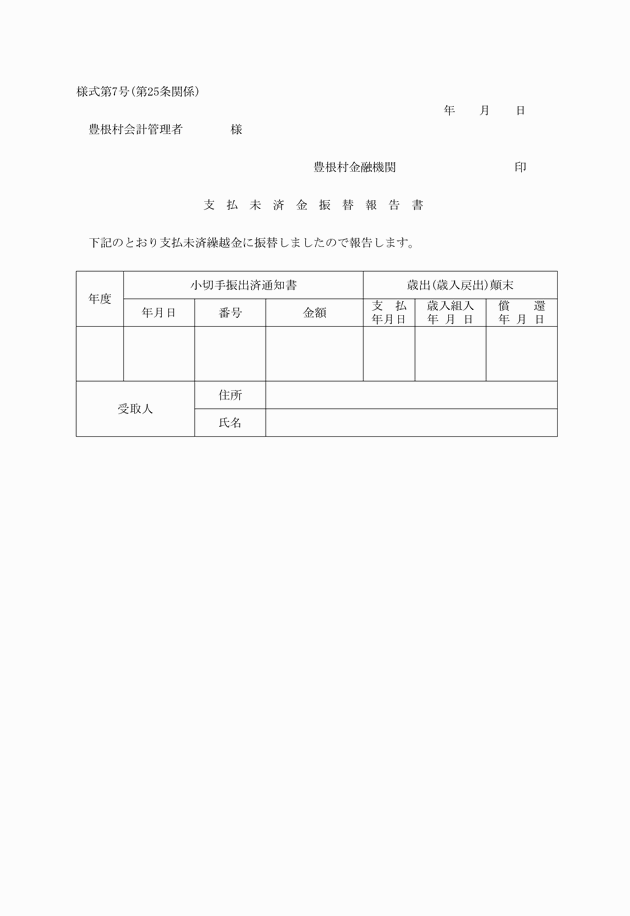

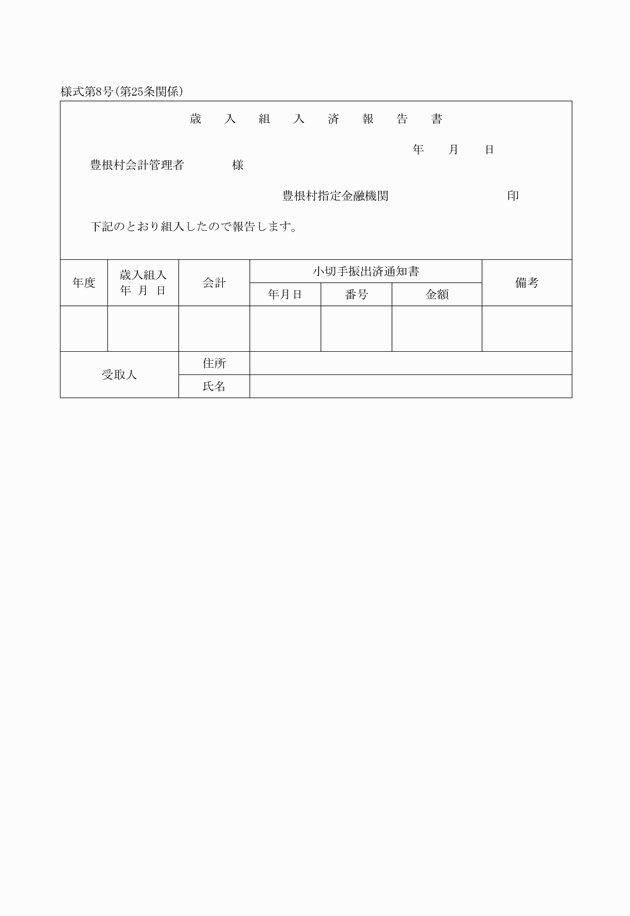

(支払未済資金の取扱い)

第25条 指定金融機関は、その年度に会計管理者が振出した小切手のうち、出納閉鎖期間までに支払の終わらない資金があった場合は、支払未済繰越金として支払未済金振替報告書(様式第7号)を作成し、6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の手続をした後、前年度所属に係る小切手に対し支払をする場合は、当該支払未済繰越金から払い出さなければならない。ただし、小切手の振出日から1年を経過したものについては、支払をすることができない。

(現金払い)

第26条 指定金融機関は、会計管理者の振出した小切手又は支払通知書をもって現金支払の指示を受けたときは、支出調書と照合のうえ現金で支払いをしなければならない。

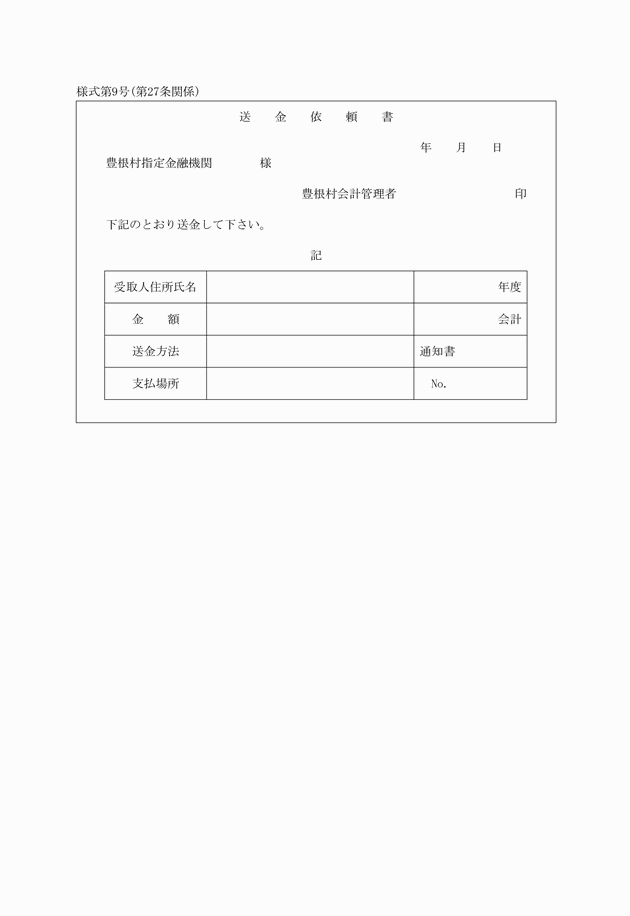

(隔地払)

第27条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から送金依頼書(様式第9号)を添え小切手の交付を受けたときは、領収書を会計管理者に交付し送金しなければならない。

(口座振替による支払)

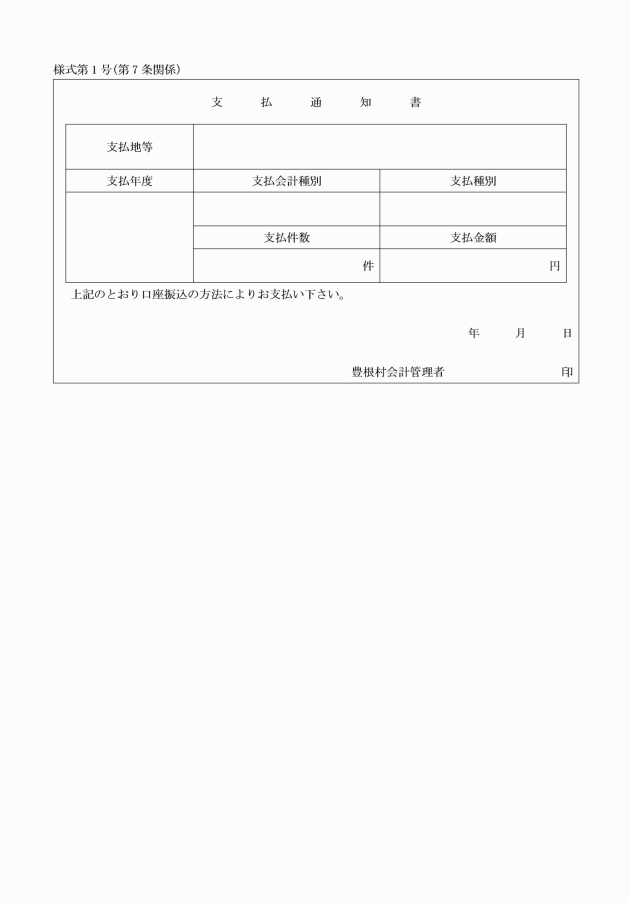

第28条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から口座振込等依頼書を添え小切手又は支払通知書の交付を受けたときは、受取書を会計管理者に交付するとともに、口座振込の方法により支払をしなければならない。

第4章 公金の振替

(公金の振替)

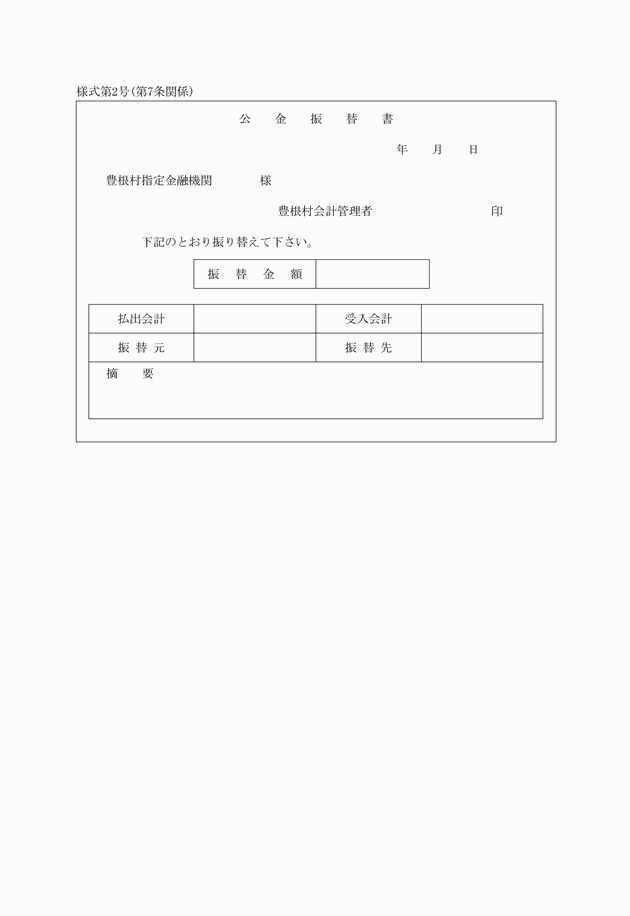

第29条 指定金融機関は、会計管理者から会計規則第72条の規定により公金振替書の指示を受けたときは、振替の手続により公金振替をしなければならない。

第5章 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の収納)

第30条 指定金融機関は、納付書により納付者又は会計管理者から歳入歳出外現金の納付を受けたときは、歳入金の収納に関する規定に準じこれを収納しなければならない。

(歳入歳出外現金の支払)

第31条 歳入歳出外現金の支払については、歳出金の支払に関する規定を準用する。

第6章 書類の作成

(出納書類の作成報告)

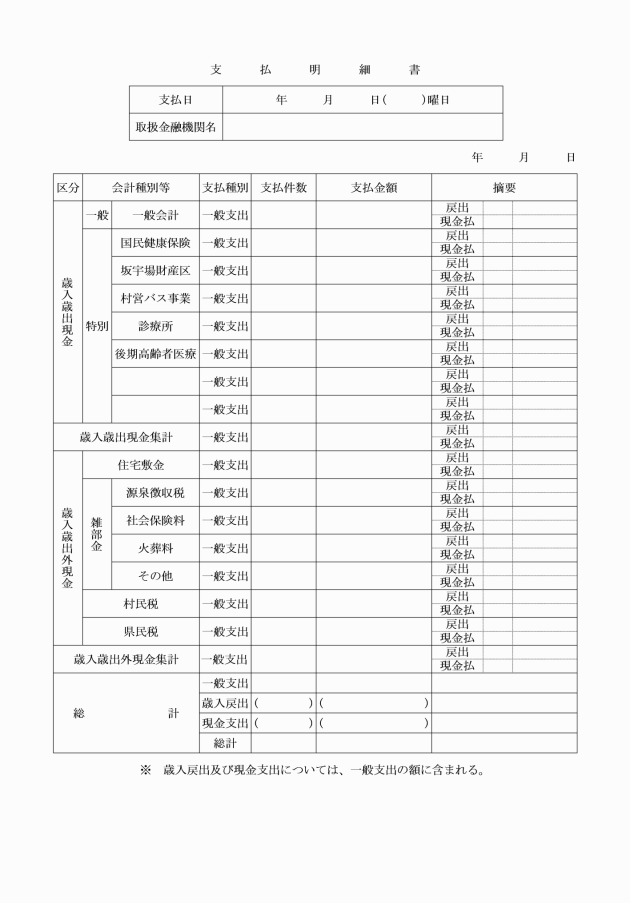

第32条 指定金融機関は、公金の出納について各条に定めるもののほか、次の各号に定めるところにより書類を作成し会計管理者に報告しなければならない。

(1) 収納報告書

(2) 出納日計表

(3) 収支日計表

2 前項に規定する書類は、毎日作成しなければならない。

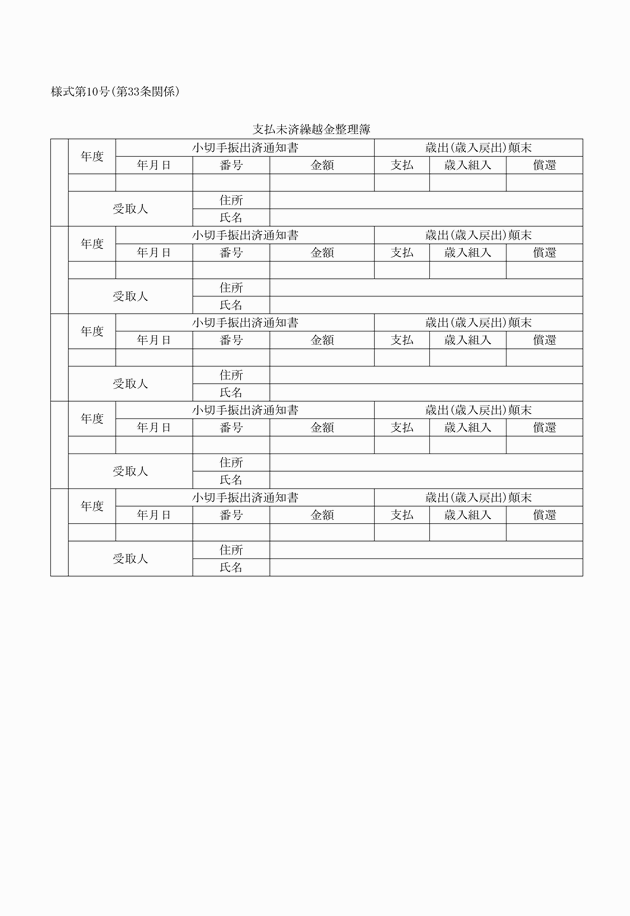

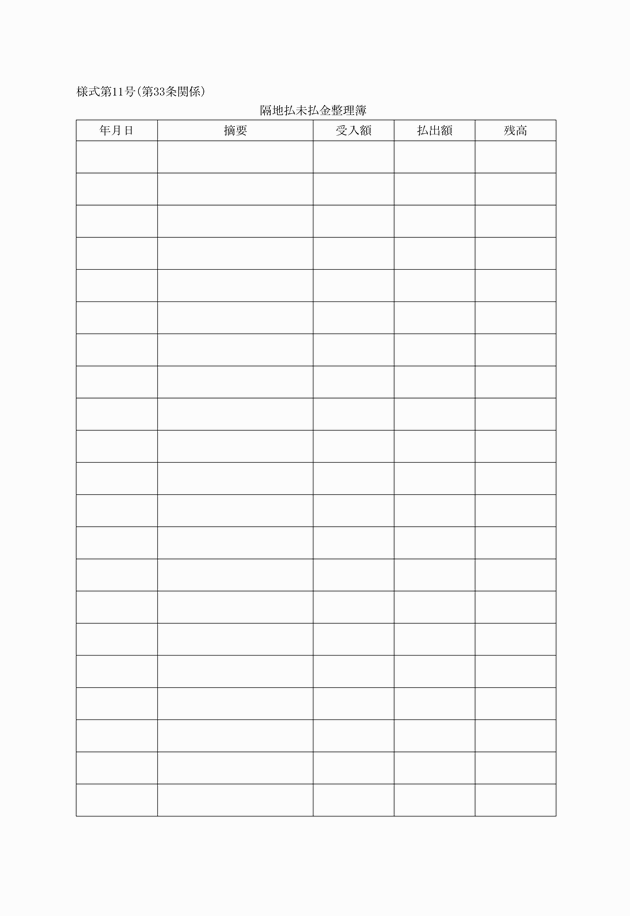

(帳簿)

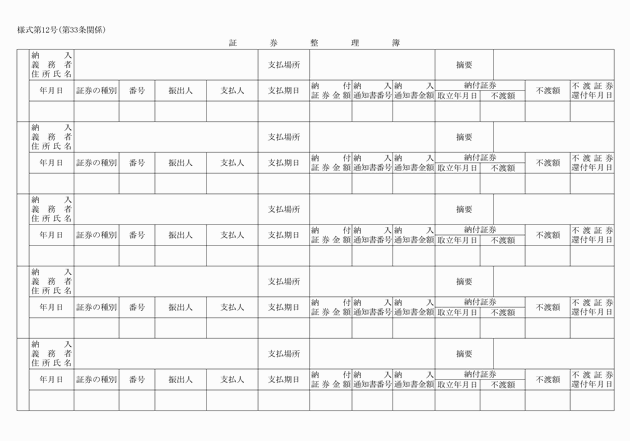

第33条 取扱金融機関は、会計年度ごとに次の各号の区分により当該帳簿を備え、公金の出納を記帳整理しなければならない。ただし、取扱金融機関における帳簿等で本条に定める帳簿に相当するものがあり、事務に支障がないと認められるときは、当該取扱金融機関の帳簿等をもって代えることができる。

(1) 指定金融機関、指定代理金融機関

ア 現金出納簿(出納日計表)

イ 支払未済繰越金整理簿(様式第10号)

ウ 隔地払未払金整理簿(様式第11号)

エ 証券整理簿(様式第12号)

(2) 収納代理金融機関

ア 収納報告書(写し)

イ 証券整理簿

2 前項に規定する帳簿のほか、取扱金融機関において必要な補助簿を設けることができる。

第7章 雑則

(検査)

第34条 取扱金融機関は、会計規則第80条で定められた検査に当たり必要な書類の提出を求められたときは、直ちにこれを提出しなければならない。

2 前項の検査は、会計管理者が取扱金融機関から抽出し検査をするものとする。

(検査の報告)

第35条 会計管理者は、取扱金融機関の検査結果を村長及び当該取扱金融機関に報告するものとする。

(証拠書類の保管)

第36条 指定金融機関は、口座振替収納及び口座振替支出をした場合において相手先の金融機関から徴した証拠書類を日付順に綴り込み、その金額及び枚数を表記して10年間保管しなければならない。

2 取扱金融機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条第1項に規定する消滅時効の適用がある債権及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金にかかる債権に関しては5年間、その他の債権に関するものについては10年間保管しなければならない。

3 第33条に規定する帳簿については5年間保管しなければならない。

4 前項の証拠書類の保管期間は、当該年度の翌年度の4月1日から起算するものとする。

(事務取扱いの特例)

第37条 取扱金融機関における公金の収納及び支払の事務の取扱いで、この規則により難いものについては、村長又は会計管理者が取扱金融機関と協議して定めるものとする。

附則

(施行期日)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

附則(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。